Comme sur à peu près tous les sujets un peu politiques, il est extrêmement difficile de trouver une documentation un tant soit peu objective en faisant des recherches dans le matériau essentiellement argentin.

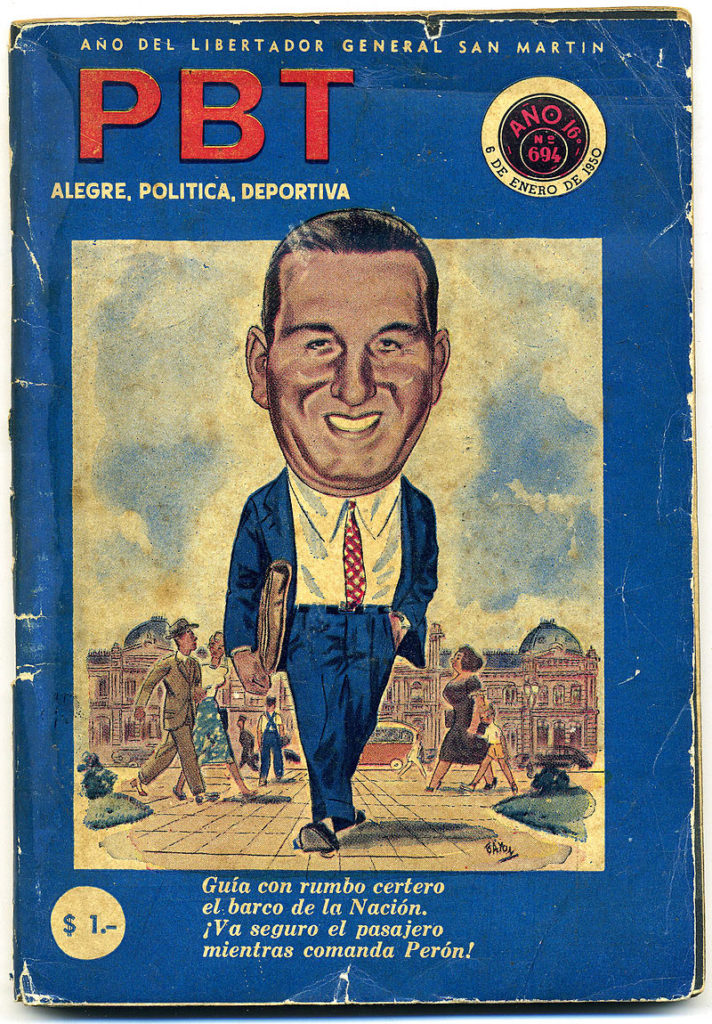

En Argentine, on est péroniste, ou antipéroniste. Et cela conditionne drastiquement l’orientation de toute recherche. Alors on imagine que sur un sujet aussi délicat que l’accueil des anciens nazis, la règle ne souffre pas d’exception. Pour les uns, Juan Perón était un philo-nazi, pour les autres, seulement un opportuniste, tout aussi pragmatique finalement que les Etatsuniens à ce sujet.

Il faut donc faire le tri, et bien savoir d’où parlent les auteurs. Et aller voir aussi du côté de chercheurs plus neutres, essentiellement européens.

*

Le lien des militaires argentins avec l’armée allemande est très antérieur à la deuxième guerre mondiale. Dès le XIXème siècle, les Argentins sont fascinés par la qualité de l’armée prussienne, avec laquelle ils tissent des liens forts, autant en ce qui concerne l’étude des méthodes de guerre que le commerce d’armement. Après la guerre de 1870, «l’Allemagne se voit confier, pour l’essentiel, la formation des officiers d’Etat-major» (Alain Rouquié – 1977). Cette influence ira grandissante : «Sous la présidence de Manuel Quintana – 1904-1906 – le général Enrique Godoy, ministre de la Guerre, favorise de manière déterminée l’influence allemande» (Rouquié, op.cit.).

Ce lien perdura jusqu’à la seconde guerre mondiale. Lors de l’arrivée au pouvoir des nazis, en 1933, ce sont des militaires qui gouvernent l’Argentine. En 1932, le général Agustín Pedro Justo a succédé au général José Felix Uriburu. Il sera lui-même remplacé par un civil démocratiquement élu en 1938, Roberto Ortiz, mais ce gouvernement sera renversé en 1943 par un coup d’état militaire.

C’est alors l’époque du G.O.U. Ce «grupo de oficiales unidos», ou «grupo de obra de unificación», selon les versions, est un groupement d’officiers supérieurs fondé, entre autres, par l’alors Lieutenant-Colonel Juan Perón, sur deux piliers principaux : l’anticommunisme et la neutralité dans la guerre mondiale en cours. Ceci pour résumer à grands traits.

Juan Perón est revenu très impressionné d’un voyage à Rome, avant-guerre. Il admire le fascisme de Mussolini et le concept de révolution nationale qui fait pendant à la révolution bolchévique. Dans le même temps, les nazis étendent leur influence sur l’ensemble de l’Amérique latine :

«Une offensive de propagande et d’influence de grande ampleur des nazis s’organisa en effet en Argentine depuis le début du mouvement allemand dans les années 1920 et bien plus encore à partir des années 1930. Par différents intermédiaires le régime hitlérien a soutenu financièrement des personnalités politiques et des organisations de différentes natures susceptibles de favoriser l’emprise du nazisme en Amérique latine. Ainsi, « en 1938, on pouvait dénombrer en Argentine 176 écoles allemandes regroupant 13.200 étudiants » au sein desquels la propagande nazie circulait largement.» (Renée Fregosi – 2018)

Les militaires du G.O.U. prennent donc le pouvoir par la force en 1943. Après une succession de trois généraux en trois ans, Juan Perón est démocratiquement élu président de la République en 1946. Entre temps, l’Argentine a fini par se résoudre à déclarer la guerre à l’Allemagne, autant sous la pression des États-Unis que pour voler au secours de la victoire.

Le nazisme vaincu, et jugé à Nuremberg, l’Argentine tourne la page. Mais on n’efface pas ainsi d’un trait de plume presque un siècle de compagnonnage avec l’Allemagne. Les liens restent forts dans un pays gouverné par un général très populaire, mais aux méthodes calquées sur les régimes autoritaires. Selon Franck Garbely, un milliardaire Allemand, Ludwig Freude, a contribué financièrement à la campagne électorale de Perón en 1946. (Franck Garbely – 2003). Or, c’est ce même Freude que les États-Unis soupçonnaient d’avoir escamoté l’essentiel de la fortune accumulée par les nazis, et qui n’a jamais été retrouvée.

Ce qui permet à certains, assez nombreux, de pointer un intérêt financier dans l’aide apportée par Perón aux nazis après-guerre. C’est la thèse de l’universitaire française Renée Fregosi : Perón aurait profité de « l’or nazi ». Aucune preuve formelle ne vient corroborer cette version, comme l’admet elle-même l’auteure. (Fregosi, op.cit, p.9). Mais le mouillage de sous-marins allemands dans le port de Mar del Plata en juillet, puis en août 1945, laisse penser qu’ils ne sont pas venus à vide. Or, on pense également qu’ils transportaient quelques dignitaires du régime, comme Martin Bormann ou Heinrich Müller. Par ailleurs, des mouvements de fonds en provenance de Suisse – pays visité par Eva Perón en 1947 – ont été relevés à la fois pendant la guerre et après, au profit de banques argentines.

Perón aurait donc eu un triple intérêt à accueillir les nazis en fuite : aider des vieux amis en détresse, en tirer un bénéfice pécuniaire, et profiter des compétences de militaires ou de civils expérimentés. En ce qui concerne ce dernier point d’ailleurs, on fera remarquer que les États-Unis n’ont pas été les derniers à «recueillir» d’anciens experts nazis. Le plus emblématique étant certainement Werner Von Braun, qui avait mis au point les V2 allemands pendant la guerre, puis est devenu responsable du développement du programme Saturn américain, qui conduira au lancement d’Apollo 11 et à l’exploration de la Lune.

L’immigration nazie en Argentine n’a donc rien d’une légende. Sous la présidence de Juan Perón (1946-1955), ils furent nombreux à trouver un abri sûr dans le cône sud. Certains fonderont même des colonies entières, comme c’est le cas dans la région patagonienne de Bariloche, dont les villes et villages rappellent furieusement l’architecture autrichienne ou bavaroise.

Parmi les «grands noms» de ces nazis généreusement recueillis, citons pêle-mêle : Josef Mengele, le médecin tortionnaire qui pratiquait des expériences sur les déportés d’Auschwitz, Franz Stangl, chef du camp de Treblinka, Adolf Eichmann, planificateur de la solution finale, Erich Priebke, un des responsables du massacre des Fosses ardéatines en mars 1944, Wilhelm Monhke, chef de la garde personnelle d’Hitler, ou encore Klaus Barbie, qui est passé par l’Argentine avant de gagner la Bolivie.

Mais ce ne sont que quelques exemples. D’après diverses sources, on estime à environ 180 le nombre de dignitaires réfugiés en Argentine, et à plusieurs milliers le nombre de nazis «ordinaires» recueillis. Il est donc incontestable que l’Argentine a constitué un haut lieu de refuge pour les anciens soutiens du régime hitlérien. Tout comme quelques autres pays sud-américains, dans une moindre mesure. D’après Sergio Correa Da Costa, il y en aurait eu pas loin de 90 000 ! (Le nazisme en Amérique du sud. Chronique d’une guerre secrète 1930-1950 – 2007, cité par Renée Fregosi)

Juan Perón a largement ouvert les portes de son pays. Mais à sa décharge, si on peut dire, on notera l’aide apportée à la fuite de pas mal de nazis par le Vatican lui-même. Comme le relève le quotidien Clarín dans un article de 2017, ou encore l’hebdomadaire Semana en 2021, celui-ci a également fourni des passeports pour faciliter la fuite de nazis.

Juan Perón était un personnage extrêmement complexe. Admirateur de régimes autoritaires comme le fascisme et le franquisme, anticommuniste convaincu, il a fait partie avant-guerre d’un groupe d’officiers qui ne cachait pas ses préférences pour une victoire allemande pendant la guerre. Alliage funeste de cet anticommuniste et d’un antisémitisme récurrent dans la société argentine de l’époque. Il a pourtant impulsé une politique ouvriériste, et a été longtemps soutenu par des mouvements d’extrême-gauche, notamment durant son exil entre 1955 et 1973. Mouvements qu’il a répudiés à son retour, et son élection, en 1973, pour revenir à une politique de tendance fasciste, qui finira par déboucher après sa mort en juillet 1974 à la dictature militaire de 1976-1983.

En déclassifiant les archives de l’époque, le nouveau président Milei entend non seulement révéler la vraie nature du régime péroniste originel, mais également porter préjudice à l’ensemble du mouvement péroniste, qui reste un courant très résilient dans la société argentine, et qui depuis la présidence de Nestor Kirchner (2003-2007) s’est ancré à gauche.

Il lui en faudra sans doute un peu plus, dans ce pays extrêmement divisé et où lui-même est un personnage très clivant. Comme tous les personnages qui ont marqué durablement leur pays, Perón est devenu un véritable mythe en Argentine, ce qui explique en grande partie la persistance du mouvement qu’il a impulsé, un mouvement qui reste populaire dans le pays, en dépit des aléas, des incompétences, de la corruption de ses élites, et de l’extrême fluctuation de sa doctrine au fil du temps.

A ce propos, il est d’ailleurs significatif de mettre en parallèle cette volonté du gouvernement Milei de réveiller les mémoires historiques au sujet de la protection des nazis par Perón, qui est effectivement difficilement contestable, et celle de les endormir au contraire au sujet des crimes d’une dictature militaire pourtant plus récente et dont les conséquences se font encore sentir dans l’ensemble de la société.

*

SOURCES

Renée Fregosi : L’Argentine de Perón, pièce maitresse de l’accueil des nazis en Amérique latine. PDF téléchargeable en français ici. 2018

Alain Rouquié : Pouvoir militaire et société politique en république argentine – Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1977

Uki Goñi : Perón y los Alemanes. La verdad sobre el espionaje nazi y los fugitivos del Reich – Sudamericana – 2008

Tulio Halperín Donghi : La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologias entre 1930 y 1945. Buenos Aires 2003

Franck Garbely : El viaje del arco iris. Los nazis, la banca suiza y la Argentina de Perón. El Ateneo, Buenos Aires 2003.