I. Le Père éternel au pouvoir

Le leader agit comme une sorte de kitsch esthétique, il offre du rêve à quiconque est prêt à le consommer sans se poser de question, déposant son sucre sur les papilles du désir, voilà le gourmand comblé mâchant en silence l’offrande du leader paternaliste, sans que la main du donneur n’ait eu le moindre effort à faire, et il se sent comme béni par cette main supérieure.

La photo du leader est suspendue dans toutes les écoles du pays, dans les commissariats, les administrations publiques, image d’un cavalier montant un cheval tobiano, toisant la foule depuis sa hauteur, protégeant et guérissant les humbles de son seul regard, ce regard qui les comble en leur offrant leur dose d’espoir quotidien.

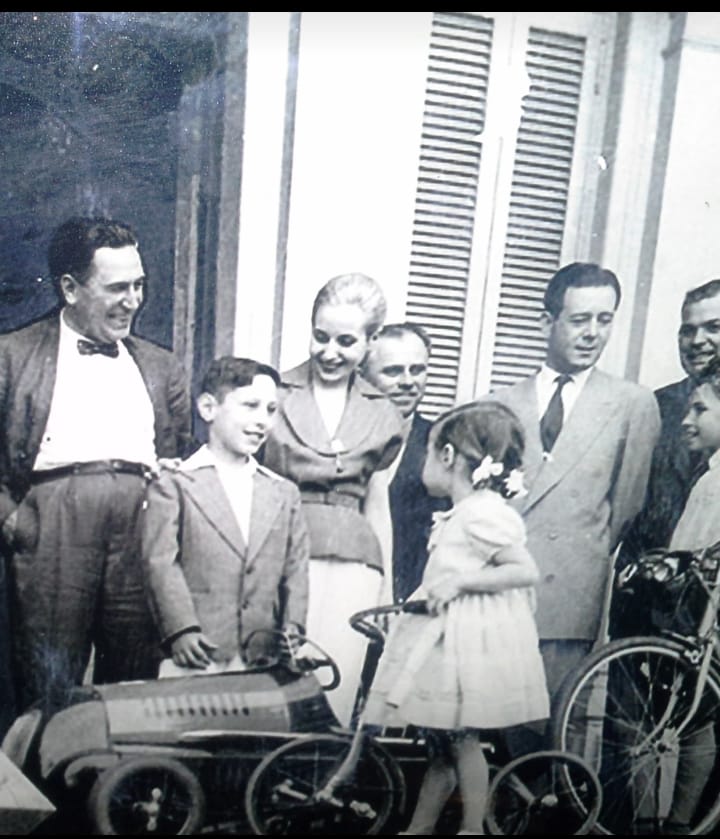

Dans son auto décapotable, Perón traverse les quartiers déshérités pour distribuer des ballons de football, des « numéros 5 » en cuir sur lesquels on a imprimé son portrait le plus souriant, ce ballon de cuir qu’on rêvait tant de pousser sur son terrain vague, et qu’aucun autre cadeau de Noël ne pourrait dépasser.

Voici la foule domestiquée, recevant avec des cantiques laudateurs les paroles du leader, les fidèles n’attendent que sa présence, ne veulent rien entendre d’autre que le son de sa voix, n’espèrent rien d’autre qu’entrevoir sa coiffure luisante de brillantine, son visage lisse, dont le grain disparait sous une épaisse crème visant à dissimuler une ancienne maladie de la peau… Il ne lit jamais ses discours, les visages et les cris remplis d’espoir du public de la Place de mai suffisent à lui souffler les mots qu’ils attendent, ces mots, et les gestes qui les accompagnent, sont leur pain quotidien.

Pendant son premier mandat il gouverne avec prudence, sous le regard sévère de sa compagne qui veille à ce qu’il reste en prise constante avec les enjeux nationaux. C’est elle qui le guide, lui indiquant les bons moments, celui d’ouvrir le magasin pour distribuer la farine du pain quotidien, et le bon peuple apprend ainsi à l’aimer, à la désirer, à voir en elle la grande protectrice des plus humbles.

Quant à moi, qui peine à démêler l’écheveau historique tellement confus de cette époque, je tente d’en pénétrer l’intérieur à la machette, de reconstituer le mythe en le décrivant, me basant sur mes propres souvenirs d’enfant. Ce petit train de bois que j’avais reçu certain Noël, de la part de la fondation Evita, que je caressais comme un talisman, et avec lequel je voyageais loin, au-delà des mers, des montagnes et des lacs. Mon grand-père m’avait construit une échelle en bois pour que je puisse grimper à un arbre, et de là-haut j’en voyais passer un vrai, de train, avec son panache de fumée couvrant l’horizon, et pour l’enfant de cinq ans que j’étais, c’était comme un prodige, une apparition magique, quand je descendais de l’arbre, je retrouvais mon petit train de bois, ce premier cadeau des rois mages que je n’ai jamais, jamais oublié.

Perón pendant ce temps est le grand cuisinier d’une réalité illusoire et toxique, et ceux qui tendent la main veulent à tout prix le toucher, recevoir ses mannes divines. Evita, qui apprend vite les ressorts du pouvoir et de la politique, s’ouvre un espace dans le cœur des petites gens, et dessine peu à peu l’icône qu’elle va devenir. C’est elle qui lance la révolution distributive, les miracles quotidiens accomplis pour les plus modestes, ces cadeaux semblant tomber du ciel, ici une maison, là des machines à coudre, ailleurs des fraiseuses pour les petits entrepreneurs, des barques pour les pêcheurs du Paraná, des matelas, des jouets, des uniformes scolaires, et puis, aussi, l’amélioration de la condition ouvrière, le droit de vote pour les femmes…

«Les femmes voteront pour elle, et les hommes pour moi», disait le général. Et c’est vrai. Pas toutes les femmes, pas tous les hommes, mais au moins les croyants, ceux qui voient en eux les messies du miracle de la foi, tous ceux qui, plus tard, auront la nostalgie de ces jours heureux, quand l’histoire, sans pitié pour les fidèles, aura décidé de changer de cap pour profiter à d’autres.

II. Magie du pouvoir

Il existe une croyance fortement enracinée dans l’inconscient collectif des Argentins, au sujet d’un supposé pouvoir magique de leurs dirigeants : celle du «président sauveur de corps et des âmes». Un bon exemple nous en est donné par l’histoire édifiante de la famille Godoy. Celle-ci fêtait la naissance du septième enfant de la fratrie, Hyppolite. Or, une légende courait selon laquelle si le septième enfant d’une fratrie n’avait pas pour parrain le président de la République, il pouvait se transformer en loup-garou. Pour éviter cela, le père Godoy commença par baptiser son fils des deux prénoms de Perón, Juan Domingo, puis entreprit de frapper à toutes les portes pour obtenir que le président voulût bien être le parrain du rejeton.

Après deux semaines de démarches, vint la bonne nouvelle : le petit Godoy avait obtenu l’onction présidentielle. Il est vrai qu’un refus assorti de la vérification d’une prédiction avalisée par l’Eglise elle-même aurait pu constituer une mauvaise presse pour le gouvernement. Voilà donc Hyppolite dûment baptisé sous l’égide de Perón, tout le monde est content, tout est bien qui finit bien, rien de mal n’arrivera, la vie peut reprendre son cours harmonieux : l’onction présidentielle a préservé le fils de la malédiction !

Je nage pour ma part dans ce mélange étrange de réalité quotidienne et d’irrationalité, je m’arrange comme je peux avec une mémoire partielle – et partiale – car j’ai grandi dans un pays dont l’univers politique est un labyrinthe impénétrable, j’y cherche mon chemin à tâtons, n’entrevoyant à grand peine qu’un tissu d’incohérences, de contradictions, de corruption, avec pour seul guide un tant soit peu efficace le recours à l’univers fictionnel, de ces fausses pistes laissées sur le chemin par un péronisme habile à habiller d’un pardessus de vérité des faits incertains, de vagues intentions et de simples postures.

Ma compréhension est seulement parcellaire, des échos, des ombres portées d’une vérité qui se dérobe, me voici à la recherche d’une date manquante, d’un élément qui m’aide à interpréter ce labyrinthe où suinte l’histoire d’un pays lové dans son propre crédo, la réalité argentine est un animal agreste, échappant perpétuellement à l’analyse et à l’entendement.

Les Argentins avancent comme des somnambules dans un monde qui leur reste inconnu, soixante-dix ans après nous écoutons le même concert, le même cri, reflets réprimés d’une histoire tragique. Les événements deviennent filandreux, et pour pouvoir les raconter on doit détourner les outils de la fiction, pour en donner un aspect à peu près lisible.

III. Les gouvernants et la superstition

L’histoire des coups d’état révèle notre propre décadence, qui commence en 1930 et se répète ensuite en 1943, 1955, 1962, 1966, 1976, un coup d’état tous les dix ans, interruption du processus démocratique qui revient comme une roue dévalant vers l’abîme. Le passé se répète comme une étrange malédiction indienne. Nietzsche faisait observer que les êtres humains ne supportaient pas le trop-plein de vérité, que la vérité, souvent, était mauvaise pour la santé. Notre pays a oublié le passé, il a oublié que le passé ne s’efface jamais, qu’il n’est qu’une partie, une autre dimension, du présent, comme l’affirmait Faulkner – mais il est bien possible que le leader n’ait jamais lu Faulkner, ou qu’il ait oublié cette citation du grand écrivain Nord-Américain.

C’est un secret de Polichinelle que tous les présidents Argentins cachaient une véritable personnalité superstitieuse, que, dans l’intimité, ils consultaient, au sein même de la Maison Rose, des voyants avant de prendre toute décision importante.

Hyppolite Jesus Paz, chancelier durant le premier gouvernement de Perón, entre 1949 et 1951, assurait dans ses mémoires que Juan Domingo Perón avait l’habitude de consulter un voyant du nom de « Mister Lock », qui lui avait été chaudement recommandé par le ministre de la santé publique de l’époque, Ramon Carrillo. Evita, qui ne croyait pas à tout cela, fit cesser les visites du voyant de manière abrupte, lui signifiant de se retirer et de ne plus jamais revenir, car, dira-telle, «La seule ici qui prédise le futur du général, c’est moi.»

Après la mort d’Eva, Perón commença à consulter régulièrement le Frère Lalo (Hilario Fernández, un Espagnol), qui dirigeait l’école scientifique – néo-spiritiste – Basilio.

De la même façon que dans le réalisme magique, à l’intérieur du réalisme politique, le péronisme, en tant que phénomène social d’ordre mystique, casse l’ordre logique des choses, et dans ce contexte, n’importe quel événement prend une tournure magique.

«Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s’en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et se traînaient en débandade truculente derrière les fers magiques de Melquiades.»

Cent ans de solitude, Gabriel García Márquez.

*

Manuel Silva – 2021

Version française PV