Tollé unanime dans tous les pays dont l’espagnol est la langue principale. Il y a peu, le réalisateur français multi récompensé du film « Emilia Perez », a qualifié cette langue – dans la revue culturelle en ligne Konbini – de «langue de pays émergents, de pays modestes, de pauvres et de migrants». (Voir ici, à 3’40)

Des mots pour le moins maladroits et offensants, surtout de la part de quelqu’un qui par ailleurs ne parle pas un mot d’espagnol. Les répliques ne se sont pas fait attendre.

La linguiste Argentine Alicia Zorrilla dans le quotidien La Nación :

L’affirmation du réalisateur Jacques Audiard démontre qu’il ne connait malheureusement rien à la langue espagnole. Il n’existe aucune langue supérieure à une autre, il n’y a pas de langue de pauvres ou de langue de riches. La seule supériorité réside en l’usage qu’en font les personnes qui s’en servent, qui pensent avant de parler et qui quand ils parlent, le font en conscience, pour construire un monde meilleur du point de vue spirituel, éthique et matériel.

Dans le même quotidien, le philosophe Santiago Kovadloff, lui aussi membre de l’Académie argentine des Lettres, se place d’un point de vue moral :

Le ressentiment est mauvais conseiller. (…) Devrions-nous en conclure pour notre part que, à la lumière de son étroitesse conceptuelle, le français est un langage pauvre ? La misère intellectuelle doit être combattue dans toutes les langues. C’est le résultat d’un préjugé, lui-même issu d’un ressentiment personnel. Si Octavio Paz (écrivain mexicain — NDLA) vivait encore, il dirait à Audiard qu’il s’est irrémédiablement perdu dans le labyrinthe de sa solitude. (Voir «Le labyrinthe de la solitude», livre de cet auteur écrit en 1950 — NDLA).

Bien d’autres commentaires, moins nuancés, pointent l’ignorance crasse du réalisateur français. Beaucoup font remarquer qu’à ce compte-là, on peut également considérer le français (dont les locuteurs, selon une étude de l’Organisation internationale de la francophonie, habitent à 85% en Afrique), et même l’anglais, langue officielle de 25 pays africains, comme des langues de pays émergents !

Par ailleurs, le film de Jacques Audiard (13 nominations aux Oscars, quand même), a été vivement critiqué au Mexique, où des écrivains comme Mariana Enriquez ou Paul Preciado, cités par le quotidien en ligne Infobae, l’ont qualifié de «gros amalgame de transphobie et de racisme», et où nombre de spectateurs ont été choqués par la vision triviale et superficielle qu’il donne du narcotrafic et des féminicides, un véritable fléau au Mexique.

Sans parler naturellement du choix des acteurs, dont une seule est véritablement mexicaine. Pourtant, Audiard a tenu à tourner son film en espagnol. Résultat : le caractère mexicain de l’idiome utilisé est complètement absent, les acteurs ne le possédant pas et devant donc chercher à l’imiter, rendant la bande-son parfois à la limite du ridicule. (L’actrice principale, Selena Gomez, ne le parle pas, et a dû en apprendre les bases avant le tournage !)

Le film est jugé par toute une partie de la communauté latino «classiste et irresponsable», s’appropriant la culture mexicaine de façon purement coloniale, en en donnant une vision européo-centrée.

Je n’ai pas vu ce film, je me garderais donc bien d’émettre une opinion personnelle à ce sujet. Audiard a voulu faire une comédie musicale, a tenu à la faire en espagnol (une langue qu’il adore, dit-il), et a reconnu qu’il n’avait pas vraiment étudié la question avant de faire son film. Il dit également :

Si je dois choisir entre l’histoire et la légende, je préfère écrire la légende. Ce que je veux dire c’est qu’à partir du moment où tu te situes dans une forme qui serait l’opéra, on n’est pas dans un système de réalisme. (Cité par le journal de cinéma «Première»)

Alors, l’espagnol, une langue de sous-développés ? Il est parlé par 600 millions de personnes dans le monde, selon l’Institut Cervantes. Le français, lui, a 343 millions de locuteurs. Les deux comptent des richesses littéraires, intellectuelles, scientifiques, largement reconnues. Même si on fait crédit à Audiard d’avoir lâché sa phrase sans trop réfléchir, on conviendra qu’elle est pour le moins stupide et sans fondement. Comme le disait Alicia Zorrilla ci-dessus, il n’y a pas de langues supérieures. Mais des milliers de façons différentes d’appréhender, de penser et de décrire le monde qui nous entoure. Qui sont issues de l’environnement, de la culture et de l’histoire de chacune. Certainement pas de la richesse purement matérielle de leurs locuteurs.

Tout ceci n’a évidemment pas grande importance. Je veux dire, ce que pense un réalisateur français sur un sujet qu’il ne maitrise en rien mieux que nous. Néanmoins, ce qui énerve un peu, dans ce cas, c’est l’éternelle arrogance dont continuent de faire preuve certains de nos concitoyens, et qui nous vaut une assez belle réputation de prétention et de suffisance dans le monde entier. Qu’Audiard, sans nul doute, tenait à ne pas écorner !!

*

Petit ajout qui n’a rien à voir.

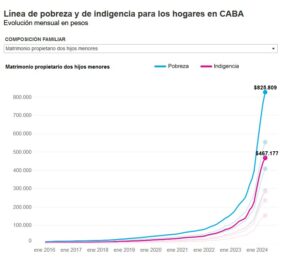

Hier à Buenos Aires et dans toutes les capitales de province ont eu lieu des manifestations monstres de protestation contre les propos homophobes, sexistes, racistes, tenus par le président Milei au forum économique de Davos, en Suisse (Où se retrouve chaque année tout ce que le monde compte de patrons de multinationales, de banquiers, de responsables politiques libéraux, etc…). Voir ici, et là en photos.

L’Argentine bouge encore, malgré l’étau puissant qui lui serre le cou depuis l’arrivée au pouvoir du dingue à la tronçonneuse. Il y a même eu des manifs dans des capitales européennes, devant les ambassades d’Argentine. Comme le souligne Luis Bruschtein dans son article de Página/12 d’aujourd’hui, si le slogan de Milei pendant la campagne était «Vive la liberté, bordel !», les manifestants d’hier lui ont répondu : «la liberté, oui, mais la vraie !».

Tout n’est peut-être pas perdu…

(Je vous invite vraiment à lire l’article de Bruschtein. Il n’est pas très long, et il est possible d’utiliser un traducteur. Il en vaut la peine).