Rédigé le 22 janvier 2020

C’est une question qui revient souvent, lorsqu’on m’interroge sur ma passion pour cette ville. Comme j’ai horreur, en général, de ne pas savoir répondre à une question, j’en ai donc une toute prête pour celle-ci. Ce que j’aime de Buenos Aires ? Son âme, son ambiance, son atmosphère.

Voilà bien une réponse qui sent la formulation toute faite, prête à l’emploi. «L’âme», «l’atmosphère», ces mots tellement creux qu’on peut y faire rentrer tout ce qu’on veut, il y a de la place. Mais pourtant… Il ya quelque chose dans l’air, dans l’atmosphère, justement, difficile à décrire, mais qui fait que cette ville ne ressemble à aucune autre, enfin, parmi celles que j’ai eu la chance de visiter, en France et ailleurs. Alors quoi, hein ? Qu’est-ce qu’on peut mettre de réel derrière ces mots ?

Je me le demande sérieusement. Parce qu’en réalité, pourquoi j’aime tant cette ville, si je réfléchis un peu, je n’en sais fichtre rien.

Parce que si je me pose cinq minutes pour l’observer dans tous ses atours, pour la regarder vivre dans tout son quotidien, ce que je constate d’abord, c’est qu’elle ne manque pas de défauts. Pêle-mêle : c’est une ville trop grande, sale, bruyante, assez mal entretenue, désordonnée, incompréhensible au voyageur de passage, voire hostile parfois, à certains moments ou dans certains quartiers. Contrairement à d’autres capitales plus huppées, comme Paris ou Londres, elle est totalement disharmonique, architecturalement parlant. On y a autorisé les pires attentats au bon goût, permis le plus sauvage vandalisme contre l’Histoire, justifié, voire même encouragé des destructions irréparables contre des bâtiments qui ne pourront plus jamais témoigner du passé pourtant passionnant de cette ville.

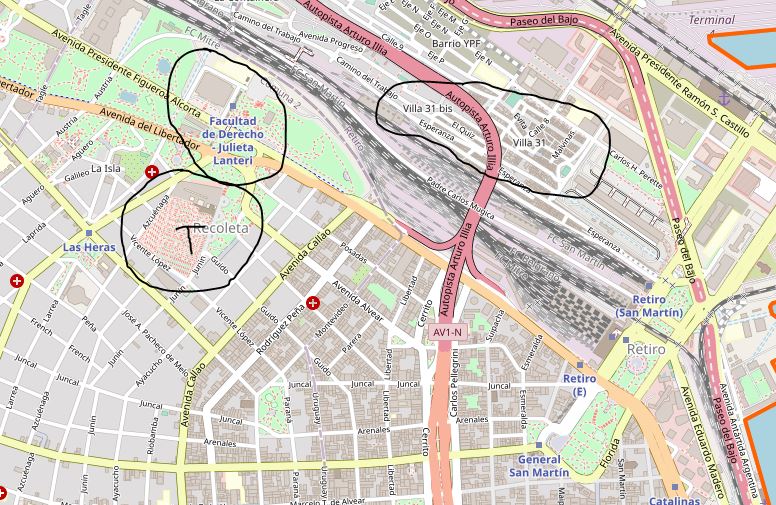

Prenons par exemple le quartier que je connais maintenant le mieux : La Recoleta. Consultez les guides, lisez les brochures, regardez les documentaires, vous entendrez toujours le même refrain : Recoleta, c’est le «quartier le plus parisien de Buenos Aires». Ce n’est pas tout à fait faux : le plus parisien, certainement. Plus parisien que San Nicolas, que la Boca, que Palermo, que Balvanera… Naturellement. Tout dépend de ce qu’on entend par «parisien».

Le nom même du quartier est d’origine française : c’est à cet endroit que les «Recollets», moines franciscains venus de France, ont installé un couvent au début du XVIIIème siècle. Puis, seconde vague française vers 1840, décennie de forte immigration gauloise. La seule, d’ailleurs, car ensuite, durant l’autre grande vague migratoire européenne vers l’Argentine, entre 1890 et 1910, ce sont surtout les Italiens, les Allemands et les Européens de l’est qui sont arrivés. (Je ne parle pas des Espagnols, migrants permanents vers ce pays. C’est rigolo d’ailleurs : au XIXème siècle, c’était surtout des galiciens qui venaient, du coup le nom est resté. Pour un Argentin, un Espagnol d’origine, c’est toujours un «gallego»).

Il n’en est pas moins vrai qu’au cours du XIXème, la France a laissé une assez forte empreinte architecturale sur le quartier, dont il reste quelques traces marquantes, comme le Palais Duhau ou quelques immeubles effectivement «haussmanniens», voire art déco, car cette influence s’est maintenue jusqu’en 1930 à peu près.

Seulement voilà : l’Argentine est un pays américain dans toute sa splendeur. Je veux dire par là que la seule règle qui vaille, c’est qu’il n’y en a pas. De règle. Pas de «Bâtiments d’Argentine» comme il y a les «Bâtiments de France», pour protéger le patrimoine historique.

Les années soixante (durant lesquelles, de surcroit, dominèrent des gouvernements militaires ultra-libéraux pas vraiment amateurs de vieilles pierres), avides d’espace pour le logement, ont été dévastatrices. Et personne pour défendre les édifices historiques. Non seulement on a beaucoup démoli, mais on a construit sans règle, donc. Ni pour le style, ni pour les hauteurs, ni pour les matériaux. C’est ainsi que peu à peu, la ville s’est retrouvée totalement «mitée», ne formant plus qu’un vilain patchwork de constructions hétéroclites.

Tenez, par exemple, sur l’avenue Callao :

On pourrait multiplier les exemples d’ «encontronazos», comme on dit ici, de chocs de culture.

Alors non, je ne peux pas prétendre que Buenos Aires soit une belle capitale. Ne parlons pas des trottoirs (gaffe aux trous et aux plaques descellées), des conteneurs à poubelles énormes, le long des rues, et qui débordent, et des avenues livrées aux voitures (une seule pauvre rue piétonne dans le micro-centre : la rue Florida). Ce n’est pas pour sa beauté que j’aime tant cette ville. Paris, Londres, Madrid, Rome, Vienne, sont des villes bien plus belles architecturalement parlant. Des villes où on a su préserver le patrimoine, et où on n’a pas permis partout que des promoteurs massacrent l’histoire à coup de marteaux-piqueurs et de bétonnières. (Je dis bien «pas partout», parce que si on va faire un tour du côté du quartier de la Porte d’Italie à Paris, hein…)

Attention cependant : je ne suis pas non plus en train de dire que Buenos Aires n’a plus de patrimoine. Il en reste quand même pas mal, heureusement. Et depuis une dizaine d’années, une prise de conscience a eu lieu, et le joyeux temps du n’importe semble terminé.

Mais hélas, des dégâts irréversibles ont été commis. Il ne reste plus rien, par exemple, des conventillos de San Telmo, qui abritaient les émigrants du début du XXème. Plus rien non plus du premier quartier portuaire, transformé en guignol à touristes avec ses maisons peintes et ses fausses boites à tango. (Pour le tango, allez voir à Boedo, c’est moins pimpant, mais bien plus authentique).

Alors quoi, qu’est-ce que tu aimes tant, de cette ville déglinguée ? Ben justement ça : ses cicatrices, ses douleurs, sa nostalgie pour une histoire dont on a tué tous les témoins, son âme de ville blessée, martyrisée, enlaidie, mais pourtant tellement vivante, tellement gaie, tellement optimiste en dépit des brutalités du temps, de l’économie et de la corruption de son personnel politique. En somme, ce que j’aime de Buenos Aires, surtout, ce sont les Portègnes, comme s’appellent ici les habitants. Et qui font… son âme, son ambiance et son atmosphère.

Pour illustrer mon propos, vous trouverez ci-dessous en annexe une petite galerie photos, où j’ai essayé de vous présenter les diverses facettes de l’architecture portègne !

(Toutes les photos sont du rédacteur de cet article)

******

GALERIE PHOTOS : petit tour d’horizon architectural.

La Recoleta, au coin des rues Juncal et Talcahuano :

Plaza de Mayo. A gauche, le Cabildo, en face, la cathédrale :

Avenue Santa Fe :

San Telmo :

Toujours dans San Telmo, rue San Lorenzo :

Avenue Corrientes :

L’entrée du Caminito, quartier de La Boca :

En 1940

70 ans plus tard

La Boca pour les touristes :

La Boca au naturel :

Palermo :

Puerto Madero :

Le magasin anglais Harrods, au coin de la rue San Martín et de l’avenue Córdoba. Friche commerciale depuis 1998 :

Parque Chas, quartier résidentiel au nord de Buenos Aires :

Et un petit « pêle-mêle » au hasard des rues, pour finir :