II. Ensorcelante Eva

Le 9 janvier 1950, lors de l’inauguration d’un local syndical au dock sud du port de Buenos Aires, la première dame, Eva Perón, a un malaise, et trois jours plus tard, elle doit entrer dans une clinique de la capitale pour y être examinée. Le docteur Oscar Ivanisevic diagnostique une appendicite, mais il se rend compte en outre que sa patiente souffre d’une tumeur au col de l’utérus.

Pourtant, personne n’en informe la femme du président, pas même son mari. La maladie doit rester secrète, ce qui fait perdre un temps précieux à cette lutte contre le cancer qui s’amorce.

Après l’opération de l’appendicite, Eva Perón voit son état de santé se dégrader progressivement, et elle maigrit à vue d’œil.

Elle reprend néanmoins ses activités habituelles, et la proximité de l’élection présidentielle lui fait oublier ses ennuis de santé. Déterminée, elle lutte pour rendre effective la loi sur le droit de vote des femmes, votée en 1946 mais jusque là non appliquée, et qui, pense-t-elle, doit aider à la réélection de son mari. Elle-même se rêve en vice-présidente, «son» peuple en rêve également, mais elle se heurtera au refus de Perón : lui sait pertinemment que la maladie qui progresse rend l’éventualité inenvisageable. La mort dans l’âme, elle se verra contrainte de renoncer, lors d’un émouvant discours sur la Place de Mai.

Sa santé se détériore de plus en plus rapidement. Peu à peu, la dégradation de son corps se fait plus visible, elle souffre d’insomnie, d’anémie, d’anorexie, et de douleurs intenses. Où qu’elle aille, l’ombre de la mort l’accompagne.

Perón est réélu en 1951, première élection ouverte également aux femmes. Derrière la liturgie propre aux rassemblements populistes, la foule ne perçoit pas le théâtre, la foule se moque bien de la vérité des faits, elle a déjà monté les autels aux pieds desquels elle prie pour son pain quotidien, pour ses emplois et pour la justice sociale, et à chacune de ses apparitions, le leader secoue la nappe du banquet pour en faire tomber les miettes sur les plus pauvres, il leur insuffle l’espoir, leur parle d’une patrie égalitaire, d’usines, d’écoles pour tous, d’hôpitaux qui ne doivent plus être des mouroirs, de lieux où accueillir les vieux, de syndicats puissants protégeant les ouvriers des abus de patrons insatiables. L’extraordinaire pouvoir de séduction du leader, quasi mystique, attire l’électeur vers ce personnage au profil messianique, un véritable sauveur !

L’électeur péroniste est l’instrument d’une force qu’il ne contrôle pas. Il approuve en silence le choix de ce cap tragique, pour le pouvoir autant que pour le pays, croyant confusément que là réside la pensée secrète du général, ce pouvoir de contrôler les forces obscures s’agitant autour des cercles de décision. Son regard de Tehuelche sait capter la réalité magique et dorée des bonnes intentions pour la délivrer à la foule.

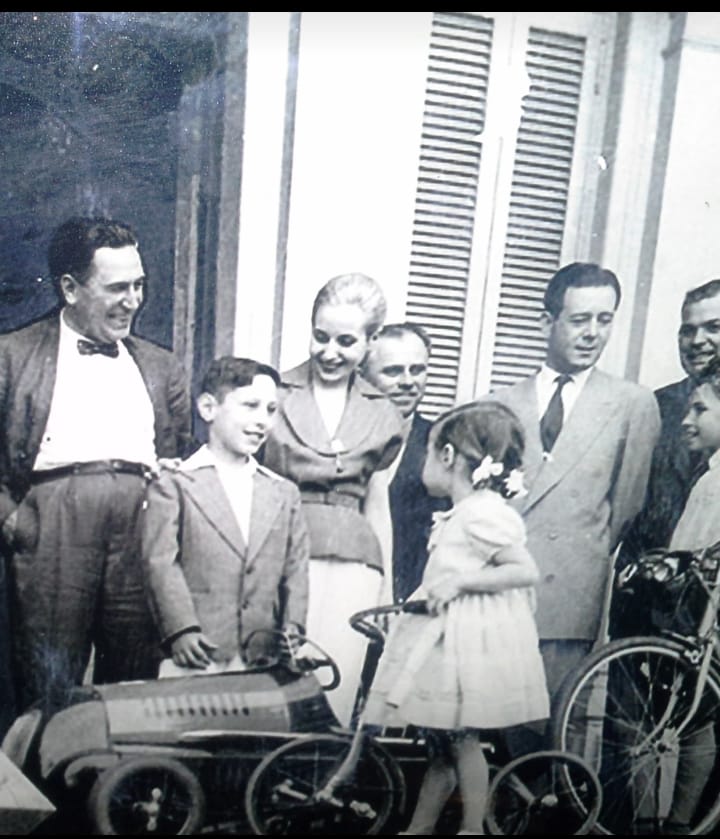

Cette foule de gens qui souffrent assistent à la messe populaire, où apparaissent le leader et sa femme à la chevelure si blonde, et c’est comme si ceux-ci les bénissaient par leur présence. La première dame sait que sa blondeur la délivre de la malédiction de notre terre du sud, cette terre de bruns, de «cabecitas negras», ce stigmate qui se perpétue dans l’imaginaire féminin des Argentines. Être blonde offre des perspectives d’avenir bien plus intéressantes dans notre société tellement satisfaite d’elle-même.

L’Eglise et l’Armée partagent un amour commun pour l’ordre établi, qu’ils ne tordent jamais : respect des traditions, de la famille, de la foi chrétienne. Ils ne cachent ni leur mépris pour la classe ouvrière – cette classe dont on ne parlait pas, qui n’existait seulement pas avant l’avènement du péronisme ! – ni leur mécontentement de voir le pouvoir en améliorer la condition. Les sermons et les discussions de caserne murissent les ferments d’une future tragédie nationale.

Pour les curés et les militaires, Eva est une prostituée, une ambitieuse, assoiffée de pouvoir et de gloire, ce microcosme la regarde de travers, pour eux elle représente l’antithèse d’une normalité qu’ils jugent dégradée. Pour les humbles, au contraire, elle est la vierge incarnée, une véritable mère offrant sa vie à ceux qui n’ont rien.

Comme le dit Tomás Eloy Martínez : Eva a été rendue belle par la passion, la mémoire et la mort, elle s’est tissé elle-même une chrysalide de beauté, elle s’est faite reine, l’or a transfiguré cette brune au teint mat, lui procurant une étrange pâleur que sa maladie allait achever de rendre surnaturelle.

Son empathie pour les plus vulnérables la transforme en objet de culte, en être chéri par des millions d’Argentins démunis, orphelins de tout, et pour ceux-là, venus au monde et élevés dans le dénuement le plus total, Eva représente l’unique espoir enfin comblé.

Elle sait manier la rhétorique à la perfection, comment toucher l’inconscient collectif de ses adorateurs, utilisant à leur égard des mots tendres, « mes petites têtes noires, mes pouilleux, mes orphelins ».

Cette identification profonde et immédiate aux masses populaires rend enfin visibles tous les marginalisés, les humbles, les ignorés d’une société où la couleur de la peau est un motif suffisant de discrimination et de mépris.

Eva couve un cancer qui ne va pas tarder à la tuer, mais les résultats d’analyse lui sont cachés, le diagnostic doit rester secret d’état.

Un diagnostic fatal : comme le dit Borges, «chaque destin, quelque soit sa complexité et sa longévité, repose en réalité sur un seul moment : le moment où l’on sait définitivement qui on est».

L’Argentine se vante d’être cartésienne et européenne, mais elle se nourrit davantage par la voie orale que par la voie intellectuelle, elle avale ce qui surgit des entrailles de la volonté populaire, de bouche en bouche, sans provoquer chez les consommateurs le moindre soupçon de doute ou de tension entre réalité et surnaturel, sans faire du présent une énigme inexplicable, et de cette ambigüité nait l’incertitude : le réalisme magique est-il vraiment, ou pas, intrinsèque à la culture argentine ?

Manuel Silva – 2021

Adaptation française du texte et chronologie : PV.

Petite chronologie (éventuellement) utile :

7 mai 1919 : date de naissance (discutée, car son livret de famille aurait été falsifié pour y mettre la date du 7 mai 1922) d’Eva Duarte, dans le village de Los Toldos, circonscription de Junín.

1935 : Eva Duarte part à Buenos Aires et débute une carrière d’actrice mineure, essentiellement radiophonique.

Janvier 1944 : rencontre avec Juan Perón.

6 juin au 23 août 1947 : elle représente son président de mari lors d’une tournée européenne à visée diplomatique.

9 septembre 1947 : la loi sur le vote des femmes est votée par le parlement. Elle sera effective lors de l’élection présidentielle de 1951.

8 juillet 1948 : création de la Fondation Eva Perón. (Fondation à but caritatif).

1949 : elle fonde le parti péroniste des femmes.

Janvier 1950 : premier diagnostic de cancer du col de l’utérus.

17 octobre 1951 : elle renonce à la vice-présidence de la nation.

26 juillet 1952 : décès d’Eva Perón.

22 novembre 1955 : peu après le renversement de Juan Perón, le nouveau dictateur militaire Pedro Aramburu ordonne l’enlèvement du cercueil contenant le corps d’Eva Perón. Il disparaitra pendant 16 ans, probablement enterré sous un faux nom dans un cimetière milanais. Le général Lanusse, président de fait, le rendra à Perón en septembre 1971. Il sera finalement enterré dans le caveau familial du cimetière de La Recoleta (voir ci-dessus) en 1976.

Pour aller plus loin :

Biographie sur le site officiel d’Eva Duarte de Perón.

Podcast de l’émission de France inter du 6 juin 2012.

Vidéo du discours d’Eva Perón le 17 octobre 1951 (Espagnol, avec sous-titres en espagnol)

Eva Perón, film de 1996, de Juan Carlos Desanzo, scénario de José Pablo Feinmann. (VO non sous-titrée).

A lire : “Santa Evita”, de Tomás Eloy Martínez. Publié chez Robert Laffont et chez 10–18 (344 p.)