Il fallait s’y attendre, et pourtant, le résultat laisse tout le monde pantois, à commencer par les instituts de sondage. On devrait pourtant être habitué : là-bas comme chez nous, ils se trompent régulièrement d’élection en élection !

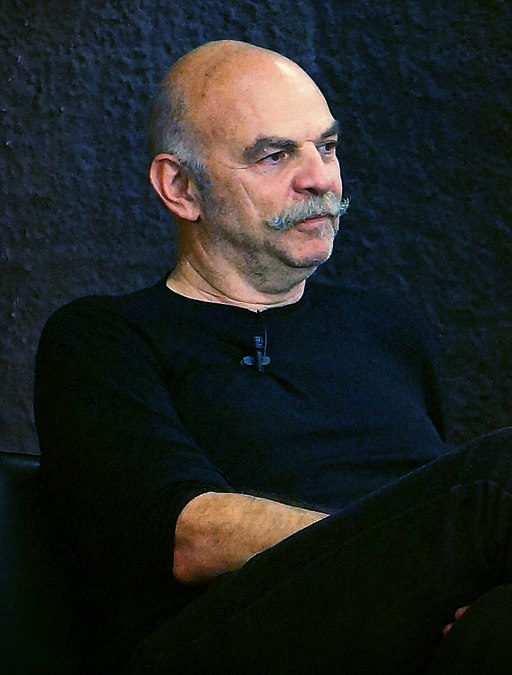

Javier Milei était donné troisième et en perte de vitesse, il est pourtant arrivé premier ! On avait présenté ici ce candidat «anti-système», frère jumeau du Trump nord-américain. Mêmes idées, même programme, même coiffure. Et même dérèglement mental.

Son programme ? Régler le problème de l’hyper-inflation par la dollarisation de l’économie (en gros, faire du dollar la monnaie officielle), réduire l’état à sa plus simple expression en supprimant la plupart des services publics, libéraliser l’économie à la façon des Chicago Boys de Pinochet, supprimer les programmes sociaux, interdire l’avortement, libéraliser les ventes d’armes et d’organes, et en finir avec «la farce» du changement climatique, inventée par la gauche pour faire peur au bon peuple.

Un programme délirant, mais c’est un candidat délirant, dépassant Trump sur sa droite. Un demi-fou, pour ne pas dire un fou tout entier.

Bon, pas de panique, il n’est pas encore le nouveau président argentin. Il ne s’agissait cette fois que d’une primaire. Comme je l’ai expliqué ici, le système électoral argentin est à trois tours : un, des primaires pour désigner ceux qui seront les candidats officiels de chaque parti, puis ensuite deux tours comme chez nous, qui auront lieu fin octobre début novembre.

N’empêche, c’est un sacré coup de semonce. Milei a obtenu plus de 7 millions de voix, 30% des suffrages exprimés. Derrière, on trouve les deux candidats de la droite (Juntos por el cambio, ensemble pour le changement), 28%, puis les deux candidats du parti au pouvoir, «Unión por la patria», 27 %. Comme prévu, les candidats officiels seront en octobre Milei, Patricia Bullrich (que l’on compare souvent à l’Italienne Meloni) et Sergio Massa, actuel ministre de l’économie.

Qu’est-ce qui peut expliquer le vote des 7 millions d’Argentins qui se sont portés sur l’anar d’extrême-droite ? En grande partie, naturellement, on peut pointer l’usure du pouvoir et le rejet, comme partout, des politiques traditionnelles, à bout de souffle et jugées largement corrompues et détachées des préoccupations des gens ordinaires.

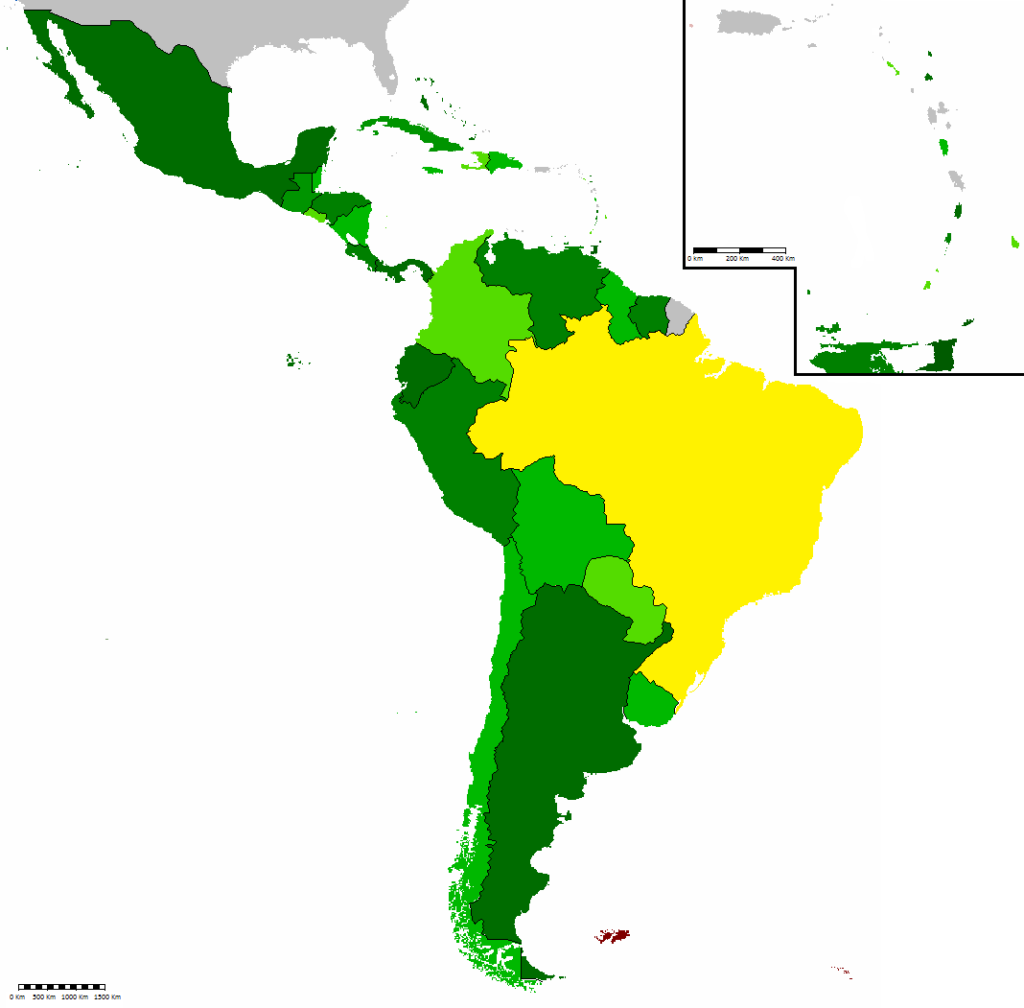

Depuis 2003, le péronisme de gauche, dit aussi «kirchnerisme», du nom des deux présidents qui se sont succédés, Nestor (2003–2007) et Cristina Kirchner (2007–2015), a gouverné pendant 20 ans, à peine entrecoupés de quatre ans du gouvernement de droite de Mauricio Macri (2015–2019), qui a lui aussi largement échoué dans sa tentative de relancer une économie atone et a dû laisser sa place à un autre péroniste, Alberto Fernández, le sortant actuel qui ne se représente pas.

Comme dit Bernard Lavilliers, les Argentins sont fatigués. Ils n’y croient plus. Ils ne croient plus aux promesses du péronisme, mais pas davantage à celles de la droite. Alors ils font comme les autres : ils se jettent dans les bras du premier venu qui n’a pas encore été essayé et qui fait miroiter des lendemains qui chantent, promettant d’en finir avec « la caste » des accapareurs de pouvoir incapables de faire le bonheur du peuple, mais très compétents, en revanche, pour faire le leur pendant la durée de leur mandat.

D’après le quotidien La Nación, ses électeurs sont à chercher essentiellement en province, chez les jeunes de moins de trente ans, et plutôt côté masculin. «Dans cette tranche de l’électorat, non seulement Milei convainc par ses idées, mais également par son discours de résistance au féminisme. Nombre des jeunes de cet âge sont mal à l’aise avec l’inversion des rôles, par l’avancée des idées féministes en général», pointe Juan Mayol, consultant d’un institut de sondages. Qui plus est, depuis la crise sanitaire et le très long confinement argentin, l’état est vécu par ceux-ci comme attentatoire aux libertés individuelles.

Par ailleurs, aidées par la médiatisation sans cesse croissante de l’insécurité (une insécurité largement alimentée par la crise économique et sociale), ses propositions de libéraliser la vente et l’usage des armes font mouche auprès d’une population plus âgée et urbaine.

Alors, vote de protestation ? Dans une large mesure, les Argentins ont souhaité en effet proclamer leur ras-le-bol des politiques traditionnelles, impuissantes à améliorer leur quotidien et largement éclaboussées par de multiples scandales de corruption. (L’ancienne présidente Cristina Kirchner a été récemment condamnée pour fraude aux marchés publics, et l’autre ancien président Mauricio Macri, d’une famille d’entrepreneurs très en vue, a été cité dans l’affaire des « Panama papers »).

Reste à savoir s’ils confirmeront en octobre-novembre. Auquel cas le petit tremblement de terre de dimanche dernier pourrait se transformer en véritable tsunami, portant au pouvoir un personnage plus qu’équivoque, et jeter le pays dans un inconnu particulièrement dangereux. Et extrêmement inflammable.

*

Un ami de Buenos Aires, dimanche soir, après les résultats, m’a envoyé un message Whatsapp enthousiaste au sujet de ces résultats. J’étais assez atterré, et je lui ai donc fait cette réponse, que je vous traduis ci-dessous :

http://argentineceleste.2cbl.fr/files/2023/08/A‑propos-de-Milei.pdf