Aujourd’hui, laissons un peu de côté l’actualité et la politique, toujours aussi cauchemardesques, pour aller nous promener dans les vastes étendues.

Tous ceux qui lisent régulièrement ce blog, ou qui s’intéressent simplement à ce pays, le savent : l’Argentine offre une palette de paysages extrêmement variée et contrastée, palette naturellement largement alimentée par l’immensité de ce territoire qui s’étend depuis le tropique du capricorne jusqu’au bord du continent antarctique. Presque 2 800 000 kilomètres carrés, soit cinq fois la superficie de notre France, 3600 kilomètres du nord au sud, soit la distance entre le Pays Basque et la pointe nord de la Norvège !

A peu près tous les paysages terrestres y sont contenus : forêt tropicale, haute montagne, déserts arides, plaines agricoles, glaciers comptant parmi les plus étendus du monde, paysages polaires… Visiter l’Argentine, c’est visiter le monde dans toutes ses composantes, qu’elles soient géographiques, climatiques ou humaines.

La chaine franco-allemande ARTE propose en ce moment une mini-série documentaire qui présente de façon assez complète cette diversité. Il s’agit de Au fil de l’Argentine. Attention cependant, rien d’exhaustif. Impossible, en quatre épisodes de quarante-cinq minutes chacun, de tout montrer. Néanmoins, le balayage proposé est très large, et représente déjà un échantillon qui, je pense, suscitera l’envie d’en voir un peu plus.

Chaque épisode est centré sur une région au sens large, présentant à chaque fois trois ou quatre points d’intérêt représentatifs, guidé par un personnage emblématique, évitant ainsi l’écueil de la monotonie. En voici le détail. L’ordre est ici indicatif, on peut naturellement regarder ces documentaires dans celui qu’on veut.

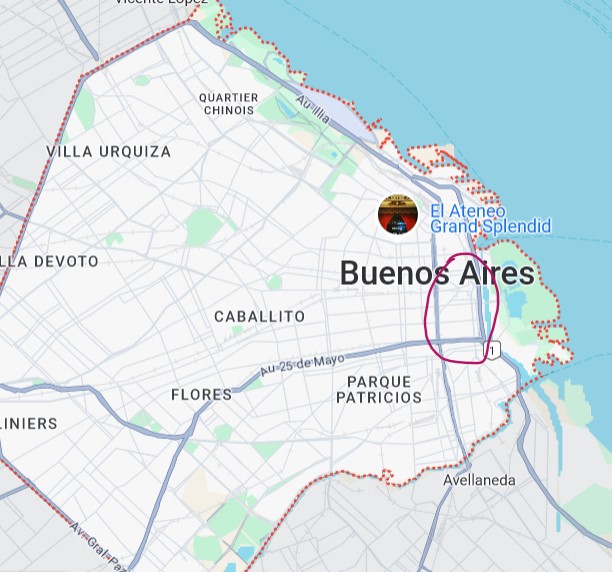

1. Buenos Aires et la Pampa

On suit Gabriela, sorte de commissaire-priseur chargée, pour une estancia (une exploitation agricole dans la Pampa) de la vente aux enchères du bétail.

Puis on se rend à La Boca, quartier populaire de la capitale, pour rencontrer Nadia Ibañez, qui vit du tango : elle anime des spectacles de rue dans le quartier du Caminito, le petit site touristique du quartier.

Enfin, on rencontre Leila Peluso, jeune vétérinaire qui exerce son métier dans l’archipel de Tigre : un ensemble d’îles situé sur le delta du fleuve Paraná, au nord de Buenos Aires. A bord de son bateau, elle parcourt l’archipel quotidiennement, pour y soigner les animaux domestiques des habitants, leur évitant ainsi de longs et compliqués déplacements en ville. Une bonne manière pour nous, également, de connaitre ce secteur si particulier, sorte de quartier lacustre habité aujourd’hui, essentiellement, par des Argentins aisés.

2. Cordoba et Cuyo

On se transporte au nord-ouest de Buenos Aires. Córdoba est la deuxième ville d’Argentine, en nombre d’habitants (1,5 millions), et le Cuyo est la région où se trouve l’essentiel du vignoble argentin, dont la capitale est la ville de Mendoza (115 000 habitants).

Avec Rebecca Lobo, ornithologue à l’université de Chilecito, on visite la Sierra de los Colorados, massif montagneux désertique de la province de La Rioja, près de la frontière chilienne, et sa faune bigarrée.

Plus au sud, nous parcourons le parc national El Leoncito, avec Ariel Rodriguez, et avec lui, nous observons un ciel privilégié : plus de trois cents nuits dégagées par an !

Bien entendu, passage par Mendoza, où l’agronome français Pierre- Aimée Pouget a introduit le cépage Malbec, qui est devenu depuis l’emblème de la viticulture argentine. Celina Bartolomé, vigneronne bio (très, très rare en Argentine !), nous fait la visite de son exploitation et nous explique les particularités de son métier.

Nous suivons Luisina, qui s’occupe, au camp de base, d’accueillir et de faciliter la vie des nombreux alpinistes venus s’attaquer au plus haut sommet des Andes : l’Aconcagua, près de sept mille mètres au compteur.

Nous finissons par un survol des sierras de Córdoba avec Eduardo Alvarez, qui dirige sa propre école de pilotage et donne un cours à Camila, très jeune apprentie pilote.

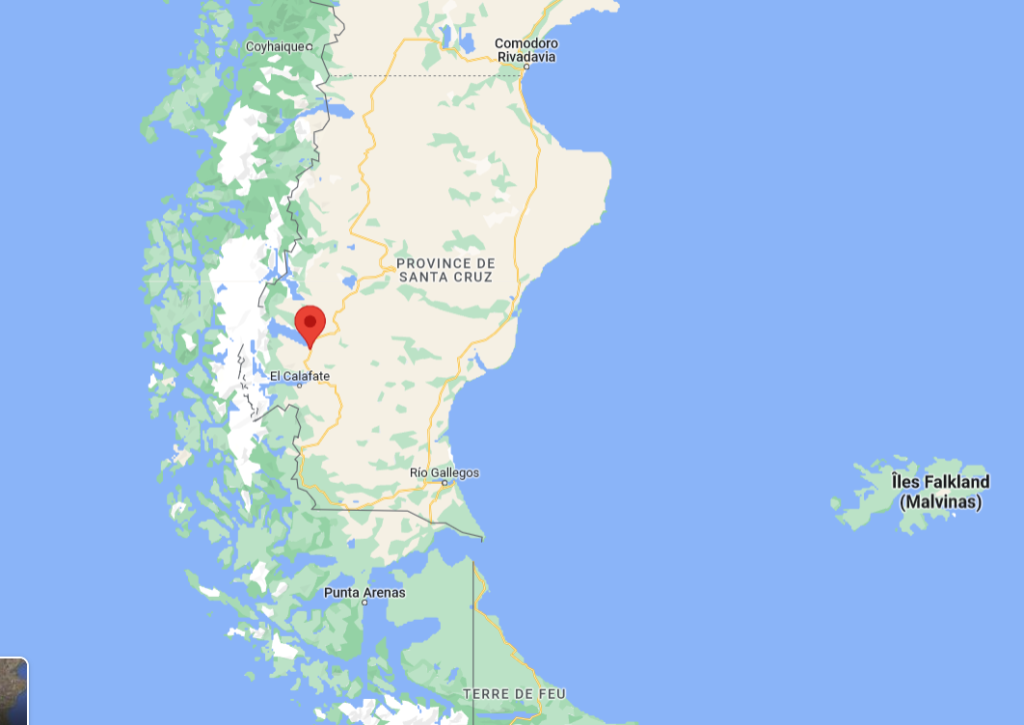

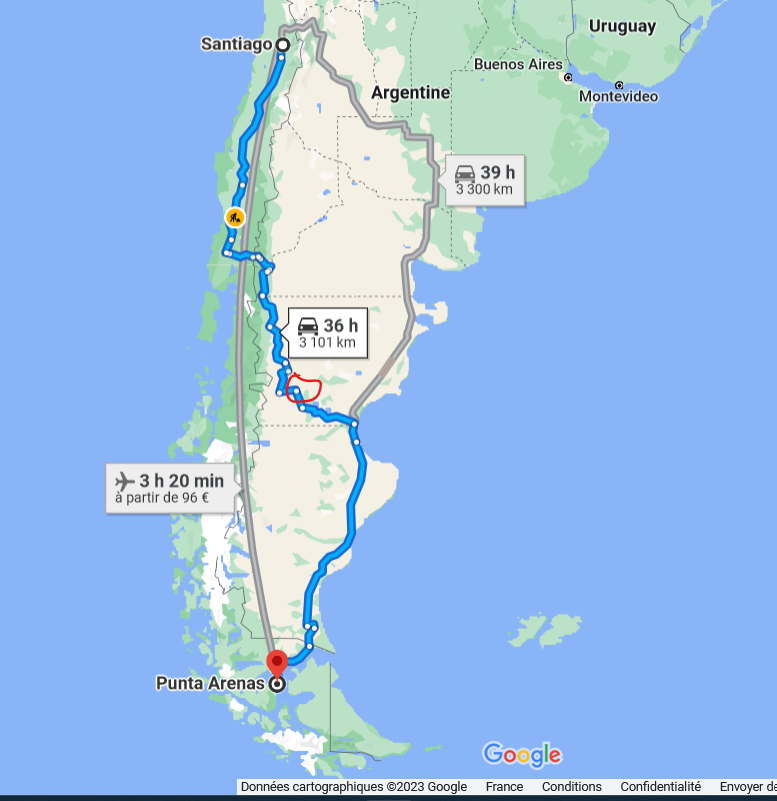

3. La terre de feu et la Patagonie

Nous descendons à l’extrême-sud, sur cette île que constitue la Terre de feu, au bord du canal de Beagle, qui relie les deux grands océans et offre une frontière naturelle entre Chili et Argentine.

Ushuaia est la ville la plus australe du monde. Liz y est venue s’y installer, malgré la rudesse de la vie ici. Mariée à Sergio, ils passent leurs journées à relever leurs casiers. Ils pêchent le crabe royal, emblème gastronomique de la région, centolla en espagnol, qu’ils servent ensuite dans leur restaurant.

Miguel, lui, est un solitaire. Il veille sur le bétail ovin de son estancia, au nord-est de la Terre de feu. Un paysage de steppe immense, où il faut être né pour pouvoir survivre à l’isolement : ici, le premier voisin est souvent à plus de deux heures de route !

Montons un peu plus au nord, sur la côte Atlantique. On y trouve le parc national de Monte León, dans la province de Santa Cruz. Le paradis des guanacos, cousins sauvages des lamas, des pumas, des manchots et des lions de mer (otaries). Grisel Roscos, ingénieure agronome et responsable de conservation, au parc, nous accompagne au sein de la colonie de manchots qu’elle surveille de près.

Les guanacos et les manchots sont une des raisons de la forte augmentation de la présence des pumas dans cette région du monde, car leur abondance permet aux félins de disposer d’un réservoir quasi inépuisable de nourriture. Emiliano Donadio, biologiste au Parc, les observe, et les étudie.

Remontons plus à l’ouest, au nord de la région des grands glaciers de Patagonie. Au pied du célèbre Fitz Roy, Martín Lopéz Abad, passionné d’alpinisme, est venu depuis Buenos Aires pour s’installer à El Chaltén, station touristique de plus en plus prisée par les amoureux de l’escalade et du trekking. Un peu trop même, comme nous le soulignons ici dans un autre article. En un peu plus de trente ans, ce petit village perdu dans la montagne est passé de 40 habitants à plus de trois mille. Et surtout, il accueille chaque année plus de 230 000 touristes !

Enfin, nous terminons par une visite chez les Mapuches, peuple natif de Patagonie, dont le territoire s’étend à cheval sur l’Argentine et le Chili, à la limite des provinces du Chubut et du Río negro. On trouve ici une Patagonie bien différente de celle du sud, au climat plus doux et aux paysages plus agricoles. Nous faisons connaissance avec Mari-Mari, « Lonko » de sa petite communauté Lof Inalef, à la structure matriarcale, implantée à El Bolsón.

4. Chaco et les Andes

Le périple se termine par le nord du pays, sur quatre régions : Misiones, Corrientes, Chaco et Salta.

Passons d’abord par les célèbres chutes de l’Iguazu, situées à la triple frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. 275 cascades, sur 3 kilomètres de longueur, sur le fleuve du même nom, affluent du Paraná, fleuve prenant sa source au Brésil et se jetant dans l’estuaire du Río de la Plata, entre Buenos Aires et Montevideo.

Misiones, c’est aussi la région où on produit le fameux « maté », plante servant à préparer LA boisson emblématique des Argentins. Ils en consomment près de cent litres par an et par habitant !

Avec Marianela et Candela, nous nous rendons dans la province de Corrientes, un peu plus au sud, pour suivre leur travail auprès de la faune sauvage du parc de l’Iberá, une des plus vastes zones humides du monde : capybaras (Carpinchos en argentin),de gros rongeurs herbivores et aquatiques (on les appelle aussi cochons d’eau), tamanoirs, caïmans (jacaras), cerfs des marais, jabirus (sorte de cigogne), caracaras huppés, vautours, et quantité d’autres.

Nous continuons vers Formosa, au nord du Chaco et à la frontière avec le Paraguay, pour découvrir le Bañado La Estrella, immense marécage de plus de 4000 kilomètres carrés, parsemé d’îlots et de zones inondées.

Nous terminons le voyage par la ville de Salta, dans le nord-ouest argentin. Salta la linda, Salta la belle, comme l’appellent les Argentins. La ville marque la limite entre les plaines fertiles de l’est et les contreforts arides des Andes. La région compte parmi les plus spectaculaires du pays, avec ses canyons vertigineux, ses vallées désertiques, les couleurs magiques des paysages minéraux, et ses villages de maisons en pisé.

Dans la petite – et touristique – localité de Cachi, située au sud-ouest de Salta, nous rencontrons Otilia Burgos, qui maintient vivante la tradition de la copla, chanson informative ponctuée de percussion. Elle s’en sert régulièrement dans ses tournées d’assistante sanitaire, pour délivrer d’une manière ludique ses informations sociales et médicales auprès des familles qu’elle visite.

Enfin, nous montons, avec le Train des nuages, jusqu’à la station de San Antonio de los Cobres, la plus haute d’Amérique. La station, qui culmine à plus de 3700 mètres d’altitude, doit son nom aux anciennes mines de cuivre (cobre, en espagnol) à l’origine de la construction de la voie de chemin de fer. La voie est aujourd’hui entièrement tournée vers le tourisme, le train ne transportant plus que des voyageurs. Difficile d’ailleurs d’y trouver une place, tant cette ligne est prisée. Il faut dire qu’elle est vertigineuse, grimpant jusqu’à 4220 mètres d’altitude et passant sur des viaducs reposant sur des pylônes de 64 mètres de haut ! 29 ponts, 21 tunnels, 13 viaducs en tout !

*

Des images de toute beauté, et des documentaires servis pour nous faire traverser l’Atlantique et… exploser notre bilan carbone ! Produits par la télévision allemande ZDF.

*

Toutes les photos sont de l’auteur de cet article.

Contrastes et anachronismes

Contrastes et anachronismes