Rédigé le 28 janvier 2020

L’autre jour, du côté de la Faculté de droit, en bas de Recoleta, le quartier où j’habite, à deux pas d’un des sites les plus fréquentés par les touristes, un Australien de 67 ans faisait son jogging, vers 6 h 30 du matin, lorsqu’il a été violemment agressé par un jeune qui en voulait à son portable. Un coup de couteau de cuisine en plein cœur, il est dans le coma. (Au jour où nous publions cet article, il est malheureusement décédé).

Mon ami Patrick et moi, il y a trois ans, avions été également agressés au même endroit, cette fois dans l’enceinte même de la Faculté, dont nous visitions le hall monumental. On était en pleine journée, mais le lieu, guère remarquable en fait, était totalement désert. Agression bien moins grave. Nous avons senti de l’humidité dans notre dos, un type est arrivé et nous a fait remarquer que nos vêtements étaient souillés. Nous avons immédiatement pensé à de la fiente de pigeons, nombreux dans les parages, et le type nous a indiqué des toilettes proches et a proposé de nous aider à nettoyer nos vêtements. Heureusement, Patrick a remarqué que pendant ce temps – nous avions ôté nos vestes et le type aidait à y passer des serviettes en papier mouillées – il nous faisait joyeusement les poches. Lorsque je l’ai approché, il a eu peur, et j’ai repris mon portefeuille qu’il dissimulait sous des papiers. Nous l’avons viré avec perte et fracas, mais sans plus. D’une part, nous ne voulions pas nous mettre dans les ennuis, d’autre part, rien ne prouvait qu’il ne serait pas revenu avec des copains. Bien entendu, c’était lui qui nous avait lancé le produit nauséabond sur les vêtements, probablement au moyen d’une seringue. Une technique, avons-nous appris plus tard, en vogue à l’époque.

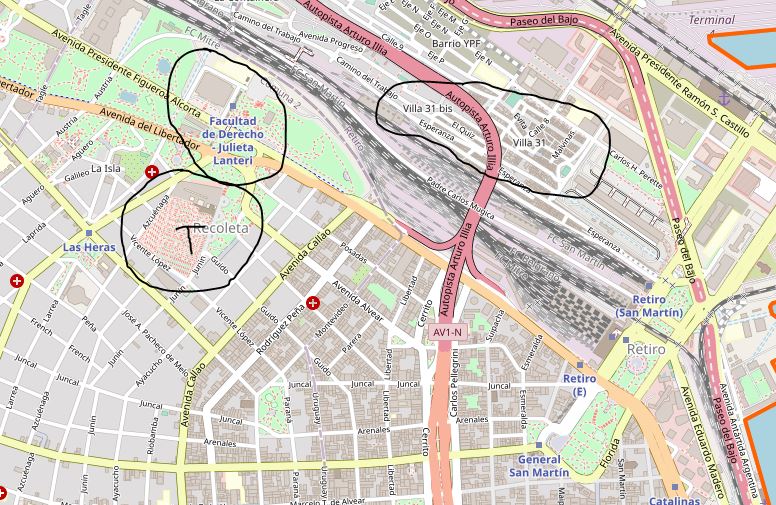

Tout ça pour dire que ce secteur n’est donc pas très sûr. Normal, m’a expliqué mon ami Benito : la Faculté de droit est située juste en face de la villa miseria n°31, de l’autre côté de la voie ferrée :

On connait mieux le terme de villa miseria dans sa traduction brésilienne : favela. Au Chili, on dit « chabola ». Et chez nous, « bidonville ». Le numéro n’a rien à voir avec le nombre de « villas » existant dans l’enceinte de la ville. Il n’y en a pas autant, heureusement. Il existe deux explications à cette histoire de numéro : soit il s’agirait d’un numéro cadastral, soit du numéro correspondant à l’ordre de création du bidonville à travers l’histoire, les premiers datant des années 30 (période où l’immigration venue de l’extérieur est remplacée par celle venue de l’intérieur) et beaucoup ayant donc disparu depuis. Il en reste un peu plus d’une dizaine aujourd’hui.

A Buenos Aires, ce sont de véritables villes dans la ville. Au fil du temps, les maisons au début précaires, faites de matériaux les plus divers, ont fini peu à peu par céder la place à des constructions plus solides, en briques, en parpaings, en bois ou en tôle. Certaines prennent même de la hauteur ! Totalement dépassé, l’Etat n’a jamais pu réussir, au cours de l’histoire, à se débarrasser de ces stigmates, faute de solution de relogement décent. Alors il s’adapte : les « villas » possèdent un service minimum de distribution d’eau, et on ferme les yeux sur le détournement du système électrique.

Ces cités ont fini par former de véritables communautés organisées, avec leurs propres règles. Ainsi, le nouvel arrivant doit se plier aux conditions d’installation fixées par les occupants actuels. Ce sont également des cités fermées : le non résident qui décide de les traverser le fait à ses risques et périls, les « étrangers » étant vus comme des intrus. Ou pire, comme des voyeurs. Car les habitants tiennent à une certaine dignité, et détestent être vus comme des bêtes curieuses. Pauvres parmi les pauvres, ils sont venus pour la plupart des provinces de l’intérieur, pour fuir le chômage et tenter de se faire une place dans la société portègne. On les surnomme, non sans mépris « grasas », ou « negros », en référence à leur teint mat et leurs cheveux sombres et d’aspect graisseux : la grande majorité vient des provinces du nord, ou des pays limitrophes, et beaucoup sont d’ascendance indienne.

Naturellement, il y a eu des tentatives pour en finir avec ces bidonvilles. Dans les années soixante, les gouvernements militaires ont ainsi créé des « Noyaux d’habitation transitoires ». Mais non seulement les habitations construites ne suffirent pas à reloger l’énorme population précaire (près de 300 000 personnes en 1966), mais elles étaient encore plus indignes que celles construites par les « villeros » eux-mêmes : une moyenne de 14 m² par famille, pas de salle de bain, pas de carrelage au sol, etc… En somme, on a construit des bidonvilles à côté des bidonvilles.

Aujourd’hui, ces zones de précarité se sont installées dans l’espace et dans le temps. Elles font partie d’un décor qu’on regarde de loin, ou qu’on préfère ignorer. Ce sont des cités dans la cité, où les gens vivent presque normalement, ont parfois un travail (précaire lui aussi), une voiture, leurs propres commerces. Les enfants vont à l’école publique. Ce qui entraine par force une certaine mixité sociale : ainsi les écoles publiques de La Recoleta, quartier chic par excellence, accueillent les enfants de la villa 31 ! Ce qui ne va pas sans frictions. Et bien entendu, la « bonne société » envoie ses propres enfants dans le privé.

J’ai lu dans le journal de ce matin que l’état venait d’installer une grande partie des locaux du ministère de l’éducation en bordure de la Villa 31. Le personnel n’a pas l’air très heureux de ce changement. Outre le problème du transport, il pose celui de l’insécurité. Les gens des villas ne sont pas plus délinquants que les autres. C’est simplement une question de concentration de pauvreté dans un même périmètre. Et de consommation de drogue, aussi, assez élevée parmi les jeunes des villas. Les villeros ne demanderaient pas mieux que de s’intégrer dans le tissu social portègne. Mais ils sont coincés. Tout le monde est coincé : eux, l’Etat qui n’a pas les moyens de résoudre le problème à brève échéance (ni à longue échéance non plus), les voisins des villas qui subissent un environnement difficile et conflictuel. Toute la société est concernée, mais personne ne fait rien. L’éternel fatalisme argentin.

Pour aller plus loin :

Les villas miseria de Buenos Aires (article en français)

http://www.petitherge.com/article-les-villas-miseria-de-buenos-aires-113282972.html

El bajo Belgrano : del barrio de Las latas a la villa 30 (En espagnol)

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/13231/snitcofcky_eje%202.pdf?sequence=34&isAllowed=y

Los origenes de los barrios precarios en la ciudad (En espagnol)

http://www.solesdigital.com.ar/sociedad/historia_villas_1.htm

Ainsi que sur ce même blog, la nouvelle “Le bon docteur Santamans” (En deux versions)

https://argentineceleste.2cbl.fr/le-bon-docteur-santamans‑2/