Manuel Silva a assisté à la manifestation d’Ezeiza le 20 juin. Il a bien voulu répondre à nos questions.

Quel âge avais-tu en 1973 ?

En juin 1973 j’avais 22 ans, j’avais un boulot dans une usine de fabrication de pâtes alimentaires, avec une famille galicienne. Je vivais dans le quartier de Floresta, à Buenos Aires. Je vivais chaque jour au présent, un présent perpétuel, chaotique et confus, je sentais que je n’avais pas d’avenir, l’écrasement social nous étouffait. J’attendais, comme le reste des gens, l’arrivée d’un sauveur, un homme capable d’imprimer une autre direction, de nous sortir de cet état de pauvreté croissante, de nous donner un avenir, de favoriser la mobilité sociale.

Quel était l’état d’esprit des gens, et le tien, dans la perspective du retour de Perón ?

Le peuple argentin vivait une sorte de naufrage, chacun cherchait à agripper le premier tronc d’arbre à sa portée, comme un sauve qui peut, le gouvernement militaire avait été remplacé par un dentiste qui n’était qu’une marionnette (Héctor Cámpora, élu en remplacement de Perón, encore proscrit, NDLA), l’évolution militariste des organisations subversives aggravait le chaos, on en était à se dire « plus c’est pire, mieux c’est ».

L’arrivée d’un possible homme fort, une sorte de messie longtemps attendu – en uniforme ou non, c’était égal – toutes les espérances se cristallisaient dans l’image de ce général malade, avec un pronostic vital de 6 mois (Il souffrait d’un cancer de la prostate).

1973 a été une année perdue, une année morte, un de mes frères faisait son service militaire, il avait 21 ans. Le 11 mars 1973, le jour de l’élection du docteur Cámpora à la présidence, il participait à un transport de troupes en direction d’une école perdue dans les montagnes, pour organiser la garde d’un bureau de vote. Il a trouvé la mort dans un accident idiot, le tir accidentel d’un soldat mal préparé à utiliser son fusil, il est mort sur le coup.

De mon côté, je n’avais pas encore terminé mes études, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Dès que j’ai pu changer de travail, j’ai pu mieux m’organiser pour suivre mes cours du soir.

La foule en général, les 2 millions de personnes qui s’étaient réunies à deux cents mètres de la tribune avaient traversé le pays avec toutes leurs familles pour souhaiter la bienvenue au leader absent depuis 18 ans. La bucolique intention de ces gens était de venir saluer chaleureusement l’homme qui, autrefois, avait réalisé une révolution redistributive, il leur avait donné des maisons, des machines à coudre, des tracteurs, des jouets pour les enfants pauvres, il avait permis le vote des femmes, lutté contre les curés et les laboratoires, il avait derrière lui toute une histoire, il était vu comme un saint. Il n’avait pourtant que son passé à leur offrir.

Le pays s’était réveillé avec ses espoirs en bandoulière, un jour historique, de gloire : le général revenait après 18 ans d’exil.

Pourquoi voulais-tu assister à cette manifestation ?

Le lendemain je me suis demandé ce qui m’avait poussé à risquer ma vie de façon aussi téméraire. A 22 ans, je me sentais immortel, et je voulais être à l’endroit précis où avait lieu l’Histoire, où l’Histoire crée, à sa manière, les faits, je ne voulais pas les découvrir dans la presse, je voulais en être un témoin direct, le témoin finalement d’un drame argentin, j’ai été là, au milieu des balles et des factions qui réglaient leurs comptes, une vraie tragédie.

Tu y es allé seul, ou avec des amis ou de la famille ?

J’y suis allé seul. En fait, je n’ai proposé à personne de m’accompagner. Beaucoup de gens avaient peur d’assister à ce genre d’événements, ils préféraient voir ça de loin, à la télévision.

Comment t’es-tu rendu là-bas ?

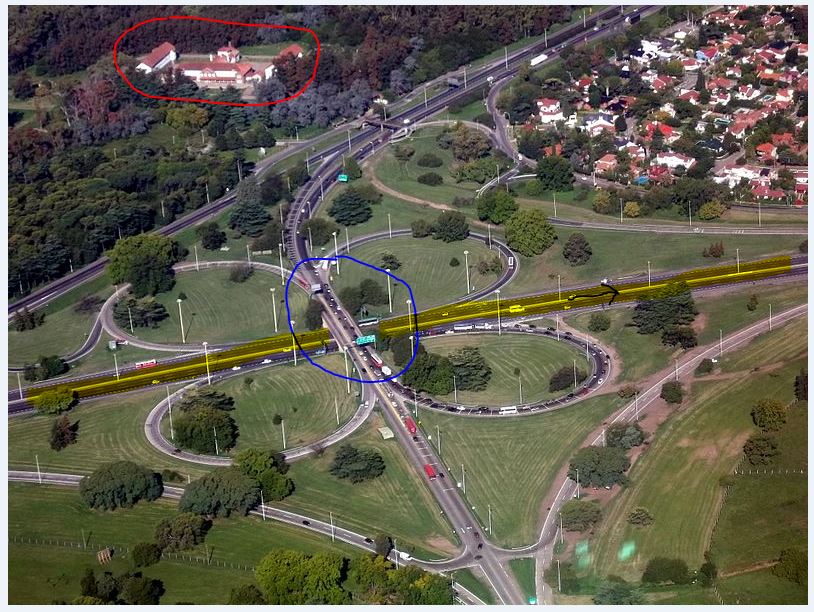

Je n’appartenais à aucun groupe, aucun parti politique. Eux, ils arrivaient ensemble, en camions, en autocars, en voitures particulières. Moi, j’ai simplement pris un bus qui m’a amené jusqu’à la limite de la ville, sur l’avenue du Général Paz (Sorte de périphérique de Buenos Aires, NDLA), puis un autre ensuite qui allait jusqu’à 3 km du lieu de la manifestation, sur l’autoroute Ricchieri, près de l’aéroport. J’ai donc fait le chemin tout seul, sans même en parler autour de moi. De ma part, ça peut paraitre quelque chose à la fois d’un peu fou et d’imprudent, s’il m’était arrivé quelque chose, on se serait demandé ce que j’étais allé faire dans ce guêpier ! Mais ça renvoie aussi à quelque chose d’intime, quelque chose que je voulais vivre pleinement, parce qu’il s’agissait d’un événement historique et que je voulais voir ça de mes propres yeux, pas qu’on me le raconte ensuite.

Tu connaissais les problèmes existant entre Perón et les groupes révolutionnaires ?

Dès la nouvelle du retour du leader, ont commencé à courir les rumeurs d’affrontements entre la jeunesse syndicale, une fraction de la droite péroniste et les organisations péronistes révolutionnaires. On a appris que les ambulances prévues pour la manifestation servaient en fait à transporter des armes.

Je ne pensais pas que cela irait si loin, je me disais que tout cela n’était que des bravades, une lutte sourde pour être le plus près possible de Perón. Une lutte pour s’approprier la plus grande part du pouvoir. On se trompait. Perón n’avait jamais été un révolutionnaire, il n’allait pas le devenir à l’âge qu’il avait lors de son retour.

La clique qu’il avait ramenée d’Espagne s’est assuré le contrôle de la tribune et de ses alentours. Le lieu depuis lequel le leader devait s’adresser à la foule était en quelque sorte miné. Rien ne s’est passé comme l’espéraient les gens. Tout s’est résumé à une pluie de balles, de gaz, de courses affolées, de mort et de peur.

Le lendemain, Perón a parlé, pour rejeter la responsabilité de ce qui s’était passé sur les mouvements de gauche, qu’il accusait d’avoir tiré les premiers.

Quel était le but de la manifestation ?

Cette manifestation présentait des objectifs nombreux et contradictoires, il s’agissait pour les différentes factions – essentiellement deux – d’exposer le degré d’influence qu’elles avaient acquis en l’absence de Perón. Les commandos armés par López Rega, dirigés par le colonel Osinde, avaient monopolisé l’occupation de la tribune et de ses alentours proches, et ils ont accueilli par un feu nourri les groupes du péronisme combatif, notamment les colonnes des FAR et des Montoneros, cet affrontement démentiel a fait beaucoup de morts, certains citent le chiffre de 200, d’autres disent davantage, on n’a jamais eu de décompte exact.

Que s’est-il passé au moment où devait débuter la manifestation populaire?

J’étais là, j’ai suivi les affrontements, entendu le sifflement des balles tout autour, je m’étais mis à l’abri derrière un tronc d’arbre, un chorisier, à un moment j’ai vu une femme paniquée avec une fillette de 5 ans à peu près, immobilisée au milieu des tirs, je l’ai attrapée par les cheveux, je l’ai tirée jusqu’au tronc protecteur, me demandant comment sortir de là, j’ai aperçu une ambulance sur l’autoroute d’Ezeiza, qui roulait au milieu des gens hagards, je suis monté sur le terre-plein, d’un saut je me suis accroché à l’arrière de l’ambulance, sans m’occuper des jurons des ambulanciers, et quand la voiture a été assez loin de cet enfer et qu’elle a commencé à ralentir, j’ai lâché prise. A ce moment là, je n’avais pas encore conscience d’avoir échappé à la mort.

Ensuite, lorsque tout a été fini, quelles ont été tes réflexions sur ce qui avait eu lieu ?

J’ai été le témoin inconscient de retrouvailles qui n’ont pas eu lieu, le grand leader n’est pas apparu, pour la plus grande frustration du peuple mobilisé, c’est seulement la mort qui s’est présentée au rendez-vous. C’était le début d’une lutte sourde pour le pouvoir. A qui appartenait le leader péroniste ? Entre tendance de gauche et tendance de droite, Perón est resté cohérent avec son histoire : il a choisi la faction la plus réactionnaire.

Comment ont réagi les Argentins après cette tragédie ?

Il y avait une certaine stupeur. Les gens étaient venus simplement, sans avoir rien calculé de précis, juste pour accueillir le leader, lui souhaiter la bienvenue. Contrairement aux militants, ils n’avaient pas d’objectifs politiques ou stratégiques, bien entendu, ni de place à prendre dans cette manifestation. Deux jours après, la grande presse annonçait la prochaine élection présidentielle, pour laquelle Perón devait se présenter, avec sa propre femme comme vice-présidente, et tout son cercle proche, López Rega, etc… Tout le monde n’était pas content, notamment les militants les plus à gauche du mouvement péroniste, mais la grande masse des gens était néanmoins heureuse du retour de Perón aux affaires, en dépit des conditions dans lesquels il reprenait le pouvoir. Ce qui comptait, c’était Perón, avant tout. Ils le voyaient comme le sauveur du pays, celui qui pouvait le remettre sur les bons rails, parce qu’ils l’avaient vu à l’œuvre dix-huit ans auparavant. Ils ne pensaient pas à la révolution, à l’idéologie, ça, c’est pour l’avant-garde, les militants. Non, les gens ordinaires, ils réagissaient avec leurs tripes, leur émotion, Perón représentait tout pour eux. Alors la vie a repris, les gens se sont «arrangés», puis la propagande a fait le reste : Perón a été élu confortablement.

Les mouvements révolutionnaires ont aussi leur part de responsabilité dans ce qui s’est passé. Qu’en penses-tu ?

Les groupes révolutionnaires, à Ezeiza, et avant, avaient pour objectif de semer le chaos. Leur leitmotiv était « Cuando peor, mejor » (Pire c’est, mieux c’est) C’était une phrase qu’ils écrivaient partout. Ils cherchaient à approfondir la crise de gouvernement, pour s’emparer du pouvoir. Ils avaient d’abord cherché à renverser le gouvernement militaire, à affronter l’armée, dans une tentative pourtant sans le moindre espoir de réussite : des jeunes types de la classe moyenne, d’éducation chrétienne, qui n’avaient aucune formation militaire, aucune compétence dans ce domaine, face à des professionnels de la guerre. C’est pourquoi, faute de pouvoir lutter frontalement, ils se sont lancés dans une campagne de type guérilla, en organisant des attentats tous azimuts, résidences de militaires, écoles, commissariats, casernes, pour entretenir un sentiment de peur, de terreur, et affirmer leur capacité de nuisance et leur force. L’événement fondateur de cette politique du pire a été l’assassinat du général Pedro Aramburu, en 1970. A partir de ce moment-là, la guerre totale a été déclarée entre les forces révolutionnaires et l’armée.

Quelles ont été les conséquences immédiates d’Ezeiza sur le plan politique?

Le péronisme a toujours fonctionné comme un populisme démagogique. Tant que Perón a été là, il a été imbattable dans les urnes. Il s’est appuyé sur un syndicalisme presque irrationnel, qui le soutenait. Face aux bombes, aux enlèvements, aux vols, aux morts provoquées par les groupes guérilleros, qui menaient la guerre populaire, Perón parlait d’une communauté organisée. Des rapports de force existaient cependant entre une tendance révolutionnaire du péronisme, et le péronisme «syndical», ce dernier tenant néanmoins les rênes du mouvement. Perón avait un programme social de redistribution des richesses, d’amélioration de la condition ouvrière, d’ordre, d’efficacité, mais parallèlement les groupes révolutionnaires militaient pour un socialisme national, une notion assez vague, qu’ils prétendaient définir à travers la terreur. Perón, quant à lui, en tenait pour sa communauté organisée, intégrée, démocratique, moderne. La fracture définitive (entre les deux tendances) a eu lieu en septembre 1973, quand les Montoneros ont assassiné José Rucci, un dirigeant syndical, secrétaire général de la CGT, très proche de Perón, qui était même dans l’avion qui l’a ramené à Buenos Aires. (Une petite anecdote pour mieux évaluer le degré d’intimité entre les deux hommes : à la descente de l’avion, comme il pleuvait, Rucci tenait un parapluie au-dessus de la tête du général!) Jamais Mario Firmenich (leader des Montoneros NDLA) n’a pu expliquer l’énorme contradiction constituée par cet assassinat, sinon par la volonté de montrer toute la force du mouvement, et son pouvoir de nuisance. La réaction de Perón, fin 1973, a été la création de la Triple A, dirigée par le commissaire Villar, formé à la guerre contre-révolutionnaire par la fameuse école des Amériques, une école militaire Etatsunienne. Après la mort de Perón (juillet 1974, NDLA), l’armée a commencé à former des plans pour renverser le gouvernement qui lui avait succédé (dirigé par l’épouse du général, «Isabelita» NDLA). De son côté, l’ERP (Armée révolutionnaire du peuple), avait commis un attentat contre une caserne, à Azul, en janvier 74, ce qui avait poussé Perón à réclamer l’anéantissement des groupes révolutionnaires. Ce déchainement de violence a mené à une totale perte de contrôle, de la part de tout le monde, gouvernement, révolutionnaires, militaires, et à la dictature, avec son cortège d’exactions d’état, assassinats ciblés, vols d’enfants, atteintes à la propriété privée.

Et sur toi-même ? Quelle influence a eu cette tragédie sur ce que tu penses aujourd’hui du péronisme, et de la politique en général ?

Le sentiment dominant, c’était la stupeur face à ce qui était arrivé, auquel on ne s’attendait pas, cet affrontement sans pitié entre deux fractions qui se fichaient pas mal des gens qui étaient là, une grande désillusion, qui laissait seul face à cela, sans aucune envie de rejoindre l’un ou l’autre camp. Quelque chose que ne comprenait pas mon frère qui, lui, militait. Nous nous sommes brouillés à ce moment-là, je n’ai même pas assisté à son mariage, je l’incitais au contraire à fuir, au Brésil, au Paraguay, dans un pays frontalier… Il ne m’a pas écouté, et un mois plus tard, il était porté disparu. Tout cela m’a beaucoup changé, je ne pouvais plus croire en rien, ni personne. Je me suis replié sur moi-même, et pour surmonter cela, j’ai dû travailler davantage, lire davantage, voler de précieuses minutes au sommeil, pour devenir quelqu’un d’autre. A cette époque je prenais encore des cours du soir. Un soir, en sortant, j’ai vu tout un groupe de gens alignés contre le mur, je ne pouvais plus rebrousser chemin sans que cela paraisse suspect, j’aurais probablement pris une rafale de mitraillette, alors je me suis approché doucement, et j’ai crié «Je peux passer ?», le type qui tenait l’arme m’a répondu «prends le trottoir d’en face !». Je suis rentré chez moi, tétanisé, je n’ai pas pu dormir de la nuit. Je me suis rendu compte de combien j’étais seul, que face à cette domination militaire qui s’emparait du pays, on était devenus des pots de terre.

Ezeiza a changé entièrement ma manière de penser, toutes mes perspectives de vie. J’avais assisté depuis l’intérieur à un événement historique, et vu comment deux camps opposés s’étaient affrontés sans aucun état d’âme envers tous les gens qui étaient venus là désarmés, juste pour apercevoir le leader, certains étaient même grimpés aux arbres, et depuis la tribune, Favio leur criait de descendre, sous peine d’être abattus par les francs tireurs ! En rentrant de là, j’ai senti un grand vide. On se sentait orphelins. A quoi pouvait servir le leader ? S’il était venu pour ça, pour provoquer un affrontement, une guerre interne au mouvement, alors, c’était juste un leader « chaotique », moi j’attendais quelqu’un venu pour parler de progrès, de paix, d’avenir meilleur, et je n’avais rien vu de tout ça. D’une certaine manière, Ezeiza m’a marqué au fer rouge, je n’ai plus cru en rien, je suis devenu intolérant aux discours des uns et des autres, à leur esprit militant, cela m’était étranger, ne m’intéressait pas, je ne ressentais aucune émotion devant les récitations de discours de Marx, ou de n’importe qui d’autre, ça ne me touchait pas. Voilà ce que fut, pour moi, l’expérience d’Ezeiza.

Propos recueillis et traduits par PV. Juin 2021.