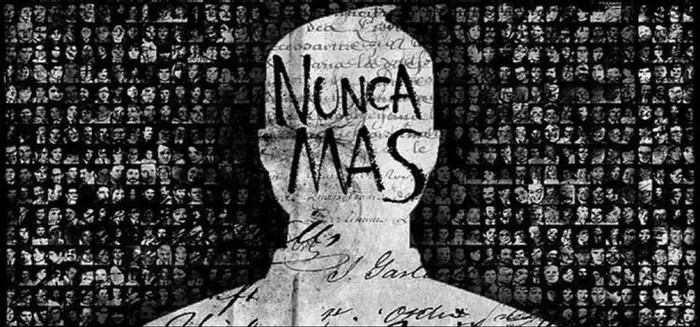

Cela pourra paraitre étonnant, mais la presse argentine n’en fait pas des tonnes sur cette date pourtant ô combien marquante de l’histoire tragique du pays. A 46 ans du coup d’état militaire de 1976, qui allait faire des milliers de morts et de disparus, et provoquer des blessures jamais entièrement refermées à ce jour, les commémorations restent pour le moins discrètes, et sont surtout l’occasion d’insister sur la nécessité d’affirmer le «Nunca más» proclamé par la commission d’enquête qui a suivi la chute de la dictature pour évaluer les responsabilités de chacun dans ce drame historique.

Rien d’étonnant à ce que ce soit les journaux situés le plus à gauche qui concentrent le plus d’articles sur le sujet. Pagina/12 en propose pas moins de 10 sur sa première page de l’édition numérique !

D’abord pour annoncer le grand rassemblement consacré au «jour de la mémoire», le premier, dit le journal, post-confinement et depuis le changement de gouvernement, puisque celle de l’an dernier n’avait pas pu avoir lieu. Parmi les mots d’ordre, un revient particulièrement «Où sont-ils ?» en référence aux disparus de la dictature, dont le nombre est discuté, mais ici, on retient celui généralement repris : 30 000.

Sur ce sujet, le quotidien de gauche rend également hommage au travail de l’association des Mères et Grands-mères de la place de Mai, créée un jour de 1977 pour réclamer, justement, qu’on leur rende leurs maris et leurs enfants enlevés par la junte. Aujourd’hui, l’association poursuit un combat acharné pour retrouver les «enfants volés de la dictature», fils et filles d’activistes arrêtés et exécutés, dont la plupart ont été escamotés à leurs familles biologiques pour être «adoptés» par des familles de militaires.

Toujours dans le même quotidien, le psychanalyste Martín Alomo fait le parallèle entre deux absences, celle de ses patients laissant le divan vide pendant la période de confinement, et celle des disparus de la dictature, «témoins de la douleur et de l’abus de pouvoir engendrés par un état d’exception». Mais là s’arrête la comparaison, parce que «…les délits de lèse-humanité ne sont pas prescriptibles, car une fois commis, ils continuent de faire souffrir de façon permanente». D’où la nécessité impérative de maintenir ce «rite social» du souvenir : on ne doit laisser s’installer aucune possibilité de prescription.

L’écrivaine et femme politique Victoria Donda, elle-même enfant volée de la dictature, attend de ce rassemblement qu’il soit également l’occasion d’affirmer son opposition aux discours de haine et de négativisme historique qui se propagent, tant en Argentine que dans le monde, et qui, selon elle, sont surtout le fait d’une certaine droite haineuse. «Le 24 est une bonne date pour les combattre, car les discours de haine ont toujours précédé les génocides, dont les victimes ont été les sujets sociaux et les acteurs du changement. C’est important de mener une réflexion là-dessus car de nombreuses générations n’ont pas vécu la dictature, mais seulement ses effets qui se sont dilués avec le temps».

Cette année, elle y emmènera sa fille, 7 ans. «Elle m’a demandé pourquoi nous faisions cette marche. Je lui ai répondu que c’était pour que nous écoutent non seulement ceux qui avaient commis tous ces crimes, mais également tous ceux qui pourraient penser qu’il y a une partie de la société qui ne sert à rien, et qu’il faudrait faire disparaitre. (..) Il faut que les gamins et les gamines comprennent que si une époque heureuse a jamais existé, nous devons la reconstruire, mais tous ensemble».

Les autres journaux argentins sont nettement prolixes sur le sujet. Il faut descendre très bas sur la une de La Nación pour trouver un article d’opinion dénonçant une journée «de la mémoire sélective». Dans son texte, Daniel Santa Cruz regrette que, même s’il lui parait «tout à fait bien que nous Argentins gardions en mémoire ce qui s’est passé durant la dictature, à la base, et c’est la loi qui le dit, pour éviter que cela ne se reproduise». Mais il juge regrettable que, «malheureusement, ni le gouvernement, ni les militants politiques qui le soutiennent, ni les organisations de droits de l’homme qui participent activement à cette manifestation, ne disent rien des centaines de violations des droits humains commis en 2020 et 2021 pendant la pandémie, quand le gouvernement réglait par décret les comportements sociaux dans un but de sécurité sanitaire». Il regrette qu’on s’apitoie sur le sort des noirs abattus par la police aux Etats-Unis, mais, citant plusieurs exemples, pas sur celui de citoyens argentins tués par leur propre police, et que le gouvernement péroniste a souverainement passés sous silence. Il cite ainsi 200 cas de victimes de la violence institutionnelle, commise au simple prétexte d’assurer l’ordre pendant le confinement, et proteste contre ce «deux poids deux mesures», qui «s’approprie le contrôle moral des droits de l’homme» en choisissant ses causes. «Le jour de la mémoire a raison de nous rappeler la nuit obscure de la dictature, mais il ferait bien d’inciter à réfléchir sur les moyens d’éviter que de tels faits commis par la police d’état se reproduisent en démocratie, en enquêtant et en en temps et en heure».

Un seul article également dans Clarín, de l’historien Ricardo De Titto, s’attachant quant à lui à regretter que le «jour de la mémoire» soit trop centré sur le thème des droits de l’homme, alors que les conséquences de la dictature se font sentir encore aujourd’hui dans bien d’autres domaines, notamment économiques, diplomatiques, culturels ou éducatifs.

Un article très intéressant, en cela qu’il établit un parallèle entre les comportements politiques, qui, dit-il, ont tendance à s’imiter tout en donnant l’illusion du contre-pied. Dressant un bilan sévère de la période militaire, il appelle ses concitoyens à ouvrir les yeux sur son héritage : la fin de la dictature n’a jamais signifié le retour aux jours heureux. «L’héritage de la dictature se laisse apercevoir entre les draps. La politique tend à reproduire ces trucages déloyaux qui ressemblent à des montages vidéos où les amis et les adversaires changent de position et s’accusent mutuellement, à la grande confusion des spectateurs – leurs électeurs – qui observent, écoutent et doutent». L’Argentine en a sans doute fini avec les militaires, mais sa situation ne s’est guère améliorée. Les défis, que ce soit face à la pauvreté, à l’exclusion sociale, à l’état désastreux de l’éducation et de la santé publique, demeurent.

Enfin, le quotidien Crónica, lui, met deux articles en première place de sa une. Le premier raconte l’historie de Bárbara García, 9 ans en 1976, qui aujourd’hui encore tente de faire condamner celui qui a arrêté sa mère sous ses yeux, un militaire qu’elle a reconnu lors d’une manifestation des années après, et qui l’accuse de faux-témoignage. Depuis, menacée de représailles, Bárbara vit sous le statut de témoin protégé. Autre histoire, celle d’Horacio Pietragalla, fils de disparus et «enfant volé», devenu aujourd’hui président de l’Organisation des Droits de l’Homme d’Argentine. Ce n’est qu’à l’âge de 26 ans qu’il a appris que ses parents n’étaient pas ses parents biologiques. Il raconte notamment comment, une fois connue la vérité, il avait décidé de changer de vie. «Toute la question, c’est de prendre sa décision et de l’assumer. Tu éprouves une certaine culpabilité face à ce qui peut arriver à ceux qui t’ont élevé, car ils ont commis un vol, une appropriation, un délit puni par la loi. Mais pour prendre cette décision, j’ai dû penser, de manière un peu égoïste, à tous ceux qui devaient être en train de m’attendre».