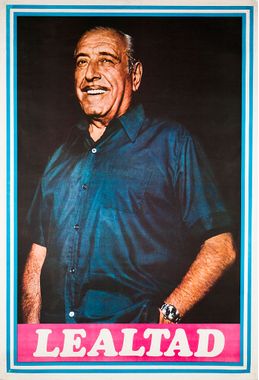

En juin 1973, il y a déjà 18 ans que le président Juan Perón a été renversé par un coup d’état militaire. Pendant 18 ans, il a vécu en exil, d’abord dans différents pays d’Amérique latine, Paraguay, Panama, Nicaragua, Venezuela, République Dominicaine, puis à partir de 1960 et de manière pérenne, à Madrid en Espagne.

Pendant toute la durée de l’exil de Perón, mais surtout à partir de la prise de pouvoir du général Juan Carlos Onganía en 1966, le mouvement de résistance péroniste a été divisé en deux camps plus ou moins antagonistes, un affrontement que seul le leadership de Perón avait été en mesure de contenir.

D’un côté, ce qu’on pourrait appeler «la frange orthodoxe» du péronisme, essentiellement représentée par le mouvement syndical, tenu par des leaders comme Augusto Vandor, José Rucci et Lorenzo Miguel. Pendant ses deux mandats de gouvernements, entre 1946 et 1955, Perón avait fait des syndicats le fer de lance de son mouvement justicialiste. Pratiquant une politique sociale volontariste d’amélioration de la condition ouvrière, il avait coupé l’herbe sous les pieds des mouvements marxistes traditionnels, socialistes et communistes, réduits à de simples groupuscules ou intégrés dans le mouvement péroniste. Prenant le contrôle des syndicats, il était parvenu à en faire, avec l’aide de sa femme Evita, les courroies de transmission de son pouvoir auprès de la classe ouvrière. Le principal syndicat, la CGT, lui était tout dévoué.

De l’autre, un secteur nettement plus révolutionnaire et revendicatif, influencé par les mouvements de libération d’Amérique latine, et notamment le castrisme. Un secteur beaucoup plus jeune également, dans lequel on trouvait de jeunes catholiques convertis au marxisme, les «Montoneros», mais également des mouvements de gauche extrême, comme les FAR (Forces armées révolutionnaires), l’ERP (Armée révolutionnaire du peuple) ou les FAP (Forces armées péronistes). Pour ces derniers, l’objectif ultime du péronisme ne pouvait qu’être instaurer un «socialisme national», à la manière des Cubains.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que malgré ces divergences profondes quant à leurs visions politiques respectives, ces deux tendances, jusqu’à Ezeiza, n’ont jamais cessé de cohabiter à l’intérieur du péronisme, grâce au charisme même de Perón, le grand unificateur, gérant avec maestria ces antagonismes, en jouant même pour affirmer son leadership.

En exil à Madrid, Perón n’aura de cesse de tirer sur ces deux cordes : vers sa droite, le mouvement syndical, appelé à composer avec les différents pouvoirs et à maintenir la classe ouvrière dans les clous, tout en luttant pour la fin de la proscription du péronisme ; vers sa gauche, les mouvements de jeunes incités à harceler ces mêmes pouvoirs, afin de leur montrer «les muscles» toujours vigoureux du parti péroniste, et en même temps la persistance du contrôle que le vieux chef avait sur lui.

Jeu subtil d’un chef charismatique et habile, poussant ses pions de tous les cotés de l’échiquier pour mieux occuper le terrain et en rester le seul maître. Dans les années soixante, c’est à un chaud partisan de la révolution cubaine qu’il confie le soin de le représenter : John William Cooke.

Ses partisans n’ont ensuite jamais cessé d’œuvrer à son retour, malgré la proscription totale dont il faisait l’objet, puisqu’il était même interdit, sous les gouvernements militaires qui se sont succédé – entrecoupés il est vrai de respirations plus démocratiques, avec le gouvernement de trois présidents civils entre 1958 et 1966 – de prononcer le nom même de l’ancien président, et, bien entendu de s’afficher comme péroniste déclaré.

En 1966, un nouveau coup d’état a renversé le président civil Arturo Illia et porté au pouvoir un autre général, Juan Carlos Onganía, qui sera lui-même remplacé en 1970 par le général Alejandro Lanusse. Il s’ensuit une période de violence et de chaos, générée par la déliquescence de l’état argentin, les difficultés économiques et sociales, l’autoritarisme des militaires, l’absence de démocratie et les crispations sociales et civiques qui en découlent. Les coups de mains de groupes extrémistes péronistes se multiplient, encouragés de loin par le vieux leader (en 1970, il a déjà 75 ans). Les groupes révolutionnaires sont de plus en plus actifs : Montoneros, ERP (Armée révolutionnaire du peuple) FAR (Forces armées révolutionnaires), FAP (Forces armées péronistes), tendant, mais en ordre dispersé, vers un même but : renverser l’état militaire.

En 1970, ce chaos généralisé force Onganía à renoncer à son projet de renforcer la dictature militaire. Alejandro Lanusse lui succède, plus réaliste et enclin à rechercher un accord avec les partis civils : le Grand Accord National, censé permettre le retour à la démocratie tout en sauvant la face des militaires. Néanmoins Lanusse ne parvient pas à rassembler autour de lui les forces démocratiques, qui s’allient au contraire pour exiger la fin de la dictature militaire et la remise de tout le pouvoir aux civils.

Pendant ce temps, Perón, toujours proscrit mais sentant que le mouvement social lui est de plus en plus favorable, continue de soutenir les forces révolutionnaires et de les engager à poursuivre la résistance et à réclamer son retour. Fin tacticien, il scelle un accord avec Ricardo Balbín, un des principaux dirigeants du Parti Radical, pourtant vieil ennemi du péronisme, proposant même un «ticket» électoral pour se présenter avec lui lors d’élections démocratiques. Mais les militaires parviennent à exclure une fois encore Perón du jeu, et celui-ci est interdit de candidature.

Malgré tout, la situation du gouvernement de Lanusse est de plus en plus intenable. La rue est en ébullition, les attentats se multiplient, et la population réclame le retour à l’ordre et à la paix. Or, il devient de plus en plus évident qu’un seul homme peut les imposer : celui qui tient en réalité les rênes de la contestation, et représente à lui seul le vrai pilier de toute l’opposition au régime militaire. Perón a en outre toute l’autorité nécessaire sur les groupes révolutionnaires, qui lui sont dévoués et militent activement pour le faire revenir en Argentine. L’ancien président représente donc la seule garantie crédible de retour à l’ordre.

Lanusse, contraint de céder, permet la tenue d’élections libres, y mettant néanmoins une condition : que Perón ne puisse se présenter en personne. Ce qui arrange, d’une certaine façon, les militants des deux camps, péronistes et radicaux, que l’accord de circonstance entre Balbín et l’ancien président en exil n’enthousiasmait pas vraiment.

Mais cette nouvelle exclusion de Perón, qui est resté populaire dans la mémoire des Argentins, a pour effet de doper la tendance la plus à gauche, et la plus active, du péronisme. D’autant que Perón lui-même choisi un «remplaçant» très à gauche pour représenter son mouvement aux élections: Héctor Cámpora.

Les élections de mars 1973 sont une surprise totale pour tout le monde. Elles sont un échec sanglant pour Lanusse et le pouvoir militaire, qui avait compté que l’absence de Perón profiterait au candidat radical Balbín, et un triomphe inespéré par son ampleur, pour le parti péroniste. Héctor Cámpora est élu dès le premier tour, et les péronistes remportent de surcroit 20 régions sur 22.

Mais personne n’est dupe : Cámpora n’est qu’un président de transition, en attendant le retour définitif, et très espéré, du vieux général exilé. Un slogan fait d’ailleurs florès à ce moment-là : «Cámpora au gouvernement, Perón au pouvoir». Son retour n’est plus qu’une question de jours.

La «dépéronisation des esprits», après laquelle avaient couru les différents gouvernements militaires et civils qui s’étaient succédé entre 1955 et 1973, était donc un formidable échec : le péronisme avait survécu dans la mémoire populaire, et semblait revenir plus fort que jamais.

Juan Perón avait fait un premier voyage à Buenos Aires en novembre 1972, pour venir négocier avec Balbín et organiser son front politique électoral multi-partis, le FREJULI (Frente justicialista de liberación). Toujours proscrit, il avait néanmoins dû rentrer en Espagne aussitôt après. Cámpora élu, le retour définitif du vieux leader fut programmé pour le 20 juin suivant. Un retour attendu par le «petit» peuple argentin, dira le philosophe péroniste José Pablo Feinmann, comme celui de Godot par les deux protagonistes de la pièce de Ionesco. Sauf que cette fois, Godot allait réellement faire son entrée dans la pièce. Pour, finalement, le plus grand malheur des Vladimir et Estragon Argentins. Car ce retour tardif allait avoir les conséquences exactement inverses à celles espérées par l’ensemble de la société argentine.

Ce que nous verrons dans la partie suivante.